রশীদ করীমের জীবন মরণ

স্মৃতিময় ১৯৯৯ এবং

অসম্ভবের সব দেয়াল ভেদ করে যে-বছর রশীদ করীমের আত্মজৈবনিক গ্রন্থ ‘জীবন মরণ’ বের হয়, ঠিক সেই ১৯৯৯ সালেই অনেক প্রতিঘাতের বৈতরণী পেরিয়ে প্রকাশ পায় আমার প্রথম গল্পের বই ‘কলকব্জার মানুষ’ এবং সে-বছরই কোনো এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে কিংবা মায়াজালে রশীদ করীমের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায় এবং পরে সে-দেখা হওয়াটা পরিণতি লাভ করে সুনিবিড় এক অলৌকিক সম্পর্কে।

আমি কেন বললাম যে ‘অসম্ভবের সব দেয়াল ভেদ করে’ প্রকাশিত হয়েছিল রশীদ করীমের আত্মজৈবনিক গ্রন্থ জীবন মরণ? এর উত্তরে বলব, ১৯৯২ সালের ২০ নভেম্বর থেকে তিনি মূলত সব কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। জীবন মরণ গ্রন্থেই সব বিশদ উল্লেখ রয়েছে। রশীদ করীম তখন সপরিবারে থাকতেন কলাবাগান, বহুজাতিক তেল কোম্পানি মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-এর জেনারেল ম্যানেজার পদ থেকে ১৯৮৪ সালে অবসর গ্রহণের পর সেখানেই বসবাস করে আসছিলেন। এর আগে সুদীর্ঘ ২৫ বছর পালন করেছেন ক্যালটেক্স-এর বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব।

যাহোক, সেদিন সেই ২০ নভেম্বর, সন্ধ্যার পর গা ধুয়ে, ফর্সা কুর্তা-পায়জামা পরে, জবাকুসুম তেল মেখে, পারফিউম গায়ে ঢেলে তিনি বাইরের কামরায় পায়চারি করছিলেন। হঠাৎ অনুভব করলেন, ডান হাতটা কেমন অবশ অবশ লাগছে। স্ত্রী ফুলকে বললেনও সে কথা। কিন্তু দুজনের কেউই বিষয়টিকে ততটা আমলে নিলেন না।

প্রতিদিনের মতো আটটার সময় ডিনারে বসে গেলেন খাবার টেবিলে। সঙ্গে স্ত্রী ফুল এবং তিন বছরের নাতনি তিশনা। খেতে গিয়েই টের পান ডান হাতটা যেন তুলতে পারছেন না। কোনোমতে খাওয়া সেরে হাত ধুয়ে আবার বসার ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন। এ-সময়ই হঠাৎ নিজের অজান্তে পড়ে যেতে লাগলেন মাটিতে। তার আগেই স্ত্রী ফুল এসে ধরে ফেললেন। যত্ন করে শুয়ে দিলেন বিছানায়। ফোনে খবর দেওয়া হলো মেয়ে নাবিলা মোরশেদকে। আত্মীয়স্বজনের সাহায্যে বাড়িতে এলেন ডা. নুরুল হক। গভীর নিরীক্ষার পর ডাক্তার জানালেন, ‘মাইল্ড স্ট্রোক।’ সকালে স্থানান্তর করা হলো বারডেম হাসপাতালে। ততক্ষণে তাঁর ডান হাত ডান পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তুলে ফেলা হলো কয়েকটি দাঁত। থেমে গেল বাংলাদেশের সাহিত্যের একজন শক্তিশালী কথাশিল্পীর কলম চিরদিনের জন্য।

এরপর, দীর্ঘ ১৯ বছর ঘরেই কাটিয়েছেন। বিছানায় আর হুইলচেয়ারে কিংবা ধীরে ধীরে লাঠিতে ভর দিয়ে হেঁটে বেড়াতেন ঘরময়। তবে সান্ত্বনার কথা, এ-পক্ষাঘাতগ্রস্ত-কালেও তাঁর মনন ছিল সক্রিয়। তা কাজে লাগিয়েই ডিকটেশনের মাধ্যমে লেখা হয় জীবন মরণ। এ ছাড়া জীবনের এই স্থবির-কালে লিখেছেন প্রচুর কবিতা এবং অত্যন্ত গর্ব এবং আনন্দের সঙ্গে বলতেই হয়, তাঁর জীবনের শেষ লেখাটি ছিল আমাকে নিয়েই—আমার প্রথম গল্পগ্রন্থ কলকব্জার মানুষ নিয়ে আলোচনা। সে-কারণেই বলেছি যে, কোনো এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে কিংবা মায়াজালে রশীদ করীমের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

স্পষ্ট মনে আছে, সেই ১৯৯৯ সালে, দিনক্ষণ বা মাসের কথা বলতে পারব না, তবে মার্চ বা এপ্রিল হবে, একদিন দৈনিক সংবাদ-এর তৎকালীন সাহিত্য সম্পাদক আবুল হাসনাত বললেন, ‘রশীদ করীম-এর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে? তাঁর বাসায় গিয়েছেন কখনো?’ আমি ‘না’ জানাতেই আবুল হাসনাত আর বিশেষ কিছু বলতে চাইলেন না। তখন উলটো তাঁর কাছে আগ্রহ দেখালাম, রশীদ করীমের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই, তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমার খুব ভালো লাগবে, কথাটা উনাকে জোরের সঙ্গে জানাতেই, হাসনাত ভাই তখন কলকাতার প্রতিক্ষণ থেকে প্রকাশিত অরুণ সেন সম্পাদিত বাংলাদেশের উপন্যাস-এর একটি সংকলন এবং রশীদ করীমকে নিয়ে তাঁর লেখার একটা কাটিং আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা উনার কাছে একটু পৌঁছে দেবেন!

ঠিকানা নিয়ে সোজা ছুটলাম ধানমন্ডিতে রশীদ করীমের বাসার উদ্দেশে। তখন তিনি গণস্বাস্থ্য হাসপাতালের উল্টো দিকের বাসাটার একতলায় থাকেন। পড়ন্ত বিকেলবেলা। সে বাড়িটায় বিকেল যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। ড্রয়িংরুমে বসে শেলফের বই দেখছিলাম, দেশ-বিদেশের অনেক লেখকের বইয়ের মাঝে তাঁর উপন্যাসগুলোও থরে থরে সাজানো...উত্তম পুরুষ, প্রসণ্ন পাষাণ, আমার যত গ্লানি, প্রেম একটি লাল গোলাপ, সাধারণ লোকের কাহিনী, একালের রূপকথা, শ্যামা, বড়ই নিঃসঙ্গ, মায়ের কাছে যাচ্ছি, চিনি না, পদতলে রক্ত এবং লাঞ্চবক্স, ছোটগল্পের বই—প্রথম প্রেম, প্রবন্ধের বই—আর এক দৃষ্টিকোণ, অতীত হয় নূতন পুনরায়, মনের গহনে তোমার মুরতিখানি।

আমি বইগুলো ধরি, পৃষ্ঠা উল্টাই। অনেক উপন্যাসই আগে পড়া। উত্তম পুরুষ সত্যিকার অর্থেই ক্ল্যাসিক, যে-উপন্যাসে দেশবিভাগ-পূর্ব কলকাতাকেন্দ্রিক মুসলিম জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর সম্পর্কের রসায়ন চিত্রিত হয়েছে বিশ্বস্তভাবে, নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলভেদ ধরা পড়েছে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববিদের নিপুণতায়। উত্তম পুরুষ লিখেই রশীদ করীম পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছিলেন। প্রসন্ন পাষাণ-এ তিশনার আত্মকাহিনির মাধ্যমে ছোটফুপু ও ছোটচাচার মনের খোলস উন্মোচিত হয়েছে, সেই সঙ্গে এটি সর্বস্ব-হারানো কামিলের কাছে প্রেমময়ী তিশনার পরাভব স্বীকারেরও কাহিনি।

আমার যত গ্লানি-তে বাঁকবদল। কাহিনি-সংস্থাপন কিংবা ঘটনাবিন্যাসে এখানে রশীদ করীম প্রথাবিরোধী, আধুনিক, প্রাগ্রসর ও যুগোপযোগী। আধুনিক জীবনসঙ্কট এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ধরা পড়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায়। প্রেম একটি লাল গোলাপে করপোরেট সমাজের মানুষগুলোর ভেতরের দ্বৈত সত্তাকে কী আশ্চর্য নিপুণতায় আবিষ্কার করেছেন। তাঁর সৃষ্টিগুলোর মধ্যে অন্যতম মায়ের কাছে যাচ্ছিও এপিক, এ-উপন্যাস তাঁর দার্শনিক মননসত্তার পরিচয়কে তুলে ধরে। স্বল্পায়তনের লাঞ্চবক্স শুধু ভ্রমণকাহিনি নয়, লেখকের অনুপুঙ্খ বর্ণনায় সামরিক শাসনের কবলে থাকা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ভিন্ন চিত্র। একালের রূপকথা-য় স্বল্প কলেবর। শ্যামা থিম্ প্রধান। বড়ই নিঃসঙ্গ আভিজাত্যসঞ্চারী ভিন্নমাত্রার। চিনি না তথ্যনির্ভর।

আধুনিক এবং চিরকালীন আবেদন রাখে এমন সহজ-সরল ভাষা আর বিষয়ের অভিনবত্বে তিনি জীবনকে কখনো দেখেছেন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে, কখনো বা সূক্ষ্ম হিউমারের খোঁচায়। চরিত্রচিত্রণে দেখিয়েছেন অসাধারণ পারঙ্গমতা, তার প্রতিটি উপন্যাসই সে-অর্থে সার্থক এবং বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, নিরীক্ষাপ্রবণতা, শিল্প-বৈদগ্ধতা আর ভাষাগত ঐশ্বর্য বিচারে নির্দ্বিধায়ই বলা যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর পর তিনিই বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক।

সেদিন ড্রয়িংরুমে যখন তাঁর বই দেখায় বুঁদ হয়ে ছিলাম, তখনই তিনি এলেন একা একা, একটা লাঠিতে ভর দিয়ে। দীর্ঘ, সুপুরুষ একজন মানুষ। কে বলবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে শয্যাশায়ী আছেন বিছানায়। ভাঙা ভাঙা গলায় সালাম গ্রহণ করে বললেন, ‘বসো।’

অরুণ সেনের বইটি পেয়ে খুব খুশি হলেন। তাঁর উপন্যাস আমার যতো গ্লানি রয়েছে দেখে আত্মতৃপ্তি ছড়িয়ে পড়ল চেহারাজুড়ে। বারবার আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিচ্ছিলেন অরুন সেনের লেখা ছোট্ট চিঠিটা। সেদিনই তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল, স্বীকৃতির চেয়ে বড় পুরস্কার আর লেখকের কাছে কিছু নেই। বইটিকে কোলের ওপর থেকে নামাচ্ছিলেনই না।

তারপর সন্ধ্যে যখন ঘনিয়ে এল, জ্বলে উঠল আলো, চলে আসার সময়, ভয়ে ভয়েই রশীদ করীমের হাতে কলকব্জার মানুষ বইটির একটা কপি তুলে দিয়েছিলাম, উদ্দেশ্য ছিল বইটা উনার হাতে ধরিয়ে দিয়েই পালিয়ে বাঁচব। কিন্তু উনি রীতিমতো জেরা করতে লাগলেন, ‘তোমার লেখা? বইটা তুমি আগে দিলে না কেন?’ আমি কোনোমতো এটা-সেটা বুঝিয়ে চলে এসেছিলাম।

এর বিশ-পঁচিশ দিন পর, হাসনাত ভাই আমার অফিসে ফোন করে জানালেন, ‘রশীদ করীম সাহেব আপনাকে খুঁজছেন। বারবার আমাকে টেলিফোন করছেন। উনার সঙ্গে দেখা করুন।’ সেদিন বিকেলেই যাওয়া হলো ধানমন্ডির সে-বাসায়।

এত বড় বিস্ময় যে অপেক্ষা করছিল, কল্পনায়ও ভাবিনি। কারণ, রশীদ করীম যে লেখালেখিই বাদ দিয়েছেন। লিখতে গেলেই তাঁর হাত কাঁপে, মস্তিষ্ক বিদ্রোহ করে ওঠে। সেই মানুষটি আমার কলকব্জার মানুষ নিয়ে ছোটখাটো একটা রিভিউ লিখে ফেলেছেন। তা-ও আবার কলকব্জার মানুষ-এর পাতায় পাতায়। শ্রদ্ধায়-ভালোবাসায় তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করেছিলাম। রশীদ করীমের নির্দেশ, এটা তুমি হাসনাতের হাতে দেবে। সংবাদে ছাপাবে। পরদিনই অফিসটফিস সব ফেলে বইটা হাসনাত ভাইয়ের হাতে তুলে দিলাম। তিনি বেশ অবাক হয়েছিলেন লেখাটি দেখে, খুব যত্ন করেই ছাপিয়েছিলেন সংবাদ সাময়িকীতে, ‘এক তরুণ লেখকের কথা...’

তারপর কতবার যে রশীদ করীমের বাসায় যাওয়া, কত উপলক্ষে, যত না উপলক্ষ তার চেয়ে অকারণেই বেশি...

শেষ লেখা, তবু শেষ নয়

জীবন মরণ সম্পর্কে রশীদ করীম বলেছেন, ‘এই আমার শেষ লেখা। ইংরেজিতে যাকে বলে সোয়ান সঙ— মরাল সঙ্গীত’। জীবন মরণ মূলত হারিয়ে যাওয়া মানুষদের কাহিনি। সেই সব হারিয়ে যাওয়া মানুষ, যারা জীবনের বিভিন্ন পর্বে লেখকের মনে অভিঘাত তৈরি করেছেন, সুখ-দুঃখ একসঙ্গে ভোগ করেছেন, কখনো-বা কেবল এক পশলা বৃষ্টির মতো কোমল সুবাতাস ছড়িয়েছেন। অথচ আজ তাঁরা নেই। অধিকাংশই মরণ সাগর পাড়ি দিয়ে চলে গেছেন অন্য কোনো মহাজগতে। লেখক এই মানুষদের স্মৃতিচারণা কিংবা উল্লেখ করতে গিয়ে কোথাও বাহুল্য বর্ণনা দেননি, আবেগের স্পর্শ ছড়াননি—অথচ বইটি পড়া হয়ে গেলে আপনা-আপনি একধরনের বিষণ্নতাবোধে মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এত বিপুল আত্মীয়স্বজন, ভাই-বন্ধু, পরিবার, এত কোলাহল, হইচই—সব একদিন স্তিমিত হয়ে যাবে? একজন মানুষ জীবনের শেষ বেলায় এসে যদি হিসাব করতে বসে, যদি একবার পেছন ফিরে তাকায়, সবকিছুই কেমন ভোজভাজির মতো লাগে। এত ছিল, এখন কেউ নেই! রশীদ করীম তাঁর জীবন মরণ-এ আমাদেরকে সেই কঠিন সত্যের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

আঠারোটি ছোট ছোট আলেখ্যে লেখক যে-মানুষদের কথা বলেছেন, তাঁরা অধিকাংশই আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, ভাই, বাবা-মা এবং প্রেমিকা। যাঁরা রশীদ করীমের উপন্যাসের অভিজাত ভাষা এবং এর রসমাধুর্যের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা এ বইতেও সেই আস্বাদ সামান্য হলেও পাবেন। লেখক একেবারে প্রথম অধ্যায়েই অবতারণা করেছেন ইন্দ্রানী রহমানের প্রসঙ্গ। তিনি পাঠকদের কৌতূহলকে এভাবে উসকে দিয়ে এগোন, ‘ইন্দ্রানী রহমানকে চিনলেন কি?’ না, আজকের কোনো পাঠকের তাকে চেনার কথা নয়। আজকের পাঠক চেনে ঐশ্বরিয়া রাই, সুস্মিতা সেনদের। ইন্দ্রানী রহমান ছিলেন এদেরই পূর্বসূরি, পথিকৃৎও। ১৯৫০ সালে কলকাতায় আরম্ভ হয় প্রথম ‘মিস কলকাতা’ প্রতিযোগিতা। ইন্দ্রানী রহমান সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম মিস কলকাতা ঘোষিত হন। পরে এই প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে সে-বছরই তিনি ‘মিস ইন্ডিয়া’ হন এবং সেই সূত্রে আমেরিকায় বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। অবশ্য সেখানে আর কৃতকার্য হতে পারেননি। ইন্দ্রানী রহমান ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী, তিনি ধীরে ধীরে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভরতনাট্যম শিল্পী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। বিশ্বের সবখানেই ছিল তাঁর সমাদর। ইন্দ্রানী রহমানের সঙ্গে লেখকের বন্ধুত্ব হয়েছিল তৎকালীন সেশন জজের পুত্র বিখ্যাত স্থপতি হাবিবুর রহমানের সুবাদে। হাবিবুর রহমান ছিলেন লেখকের বন্ধু।

পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষাভাষী পাঠকেরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে রশীদ করীমের সঙ্গে কলকাতা-সুন্দরীর যোগসূত্র দেখে কিছুটা হলেও চাঞ্চল্য অনুভব করলেও করতে পারেন! হয়তো পশ্চিম বঙ্গের একশোজনের মধ্যে অন্তত একজন হলেও কেউ জেনে থাকবেন যে, বাংলাদেশের এই গুরুত্বপূর্ণ কথাশিল্পী আদতে ছিলেন কলকাতারই সন্তান। হ্যাঁ, ১৯২৫ সালের ১৪ আগস্ট জন্মেছিলেন কলকাতার ৩০ নং ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেনে। দশ ভাইবোনের মধ্যে ছিলেন পঞ্চম। বাবা নাম রেখেছিলেন রশীদ করীম গোলাম মুরশেদ। লেখালেখির জগতে রশীদ করীম নামে সুখ্যাত হলেও ভিন্ন বলয়ে গোলাম মুরশেদ নামেও ছিলেন সুপরিচিত।

রশীদ করীমের বাবা মৌলবী আবদুল করীম ছিলেন সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। দাদা ছিলেন ক্যালকাটা পুলিশের চিফ ইন্সপেক্টর। তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি এ পদ লাভ করেন। মা সৈয়দা আমাতুজ জোহরা। নানা সৈয়দ আবদুল মালেক ছিলেন অ্যাডিশনাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। যাঁর কাছে বেগম রোকেয়া শরণাপন্ন হয়েছিলেন জীবনের প্রথম স্কুলটি খুলবার জন্য। রশীদ করীমের নানা তাঁকে বাড়ির বারান্দায় একটা স্কুল খুলবার ব্যবস্থা করে দেন। তাঁর মা আর খালারা ছিলেন বেগম রোকেয়ার প্রথম দিকের ছাত্রী।

দশ সন্তানের জননী রশীদ করীমের মা আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন রত্নগর্ভা। বড় ছেলে আবু জামাল আবু তাইয়াব পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পর্যন্ত হয়েছিলেন। মেজ ছেলে আবু রেশাদ বজলে কাদের পূর্ব পাকিস্তানের জনশিক্ষার উপপরিচালক হিসেবে চাকরি থেকে অবসর নেন। সেজ আবু রুশদ মতিনউদ্দিন স্বনামখ্যাত কথাশিল্পী। চতুর্থ রেশাদাত করীম হেদায়েত মাওলা অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন, অকালে প্রয়াত। বিএ পরীক্ষায় তিনি মুসলমানদের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছিলেন। এরপরই জন্ম রশীদ করীমের। রশীদ করীমের পরও তাঁর মা-বাবার আরও পাঁচজন ছেলেমেয়ে হয়। এঁরা হলেন নূরানী, খাদেমা, সাদাত মাওলা, ফজলে রশীদ ও রহিমা। এঁদের মধ্যে ফজলে রশীদ সাংবাদিক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি ঢাকা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন।

অভিজাত এবং উচ্চবংশীয় রশীদ করীমের পূর্বপুরুষ ছিলেন আফগানিস্তানের অধিবাসী। সেখান থেকে এসে বসবাস শুরু করেন প্রথমে সোনারগাঁয়ে, পরে তদানীন্তন যশোর জেলার শিরগ্রামে। তারপর সেখান থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে যান এদিক-সেদিক। একসময় এ-পরিবারের সবাই ছিলেন উর্দুভাষী। রশীদ করীমের প্রজন্ম থেকেই বাংলা ভাষার চর্চা শুরু হয়। আর এ পরিবার থেকেই বেরিয়ে আসেন আবু রুশদ মতিনউদ্দিন এবং রশীদ করীমের মতো বাংলা ভাষার দুজন ক্ষমতাবান লেখক, যারা বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে যোগ করেছেন আধুনিকতার নতুন মাত্রা।

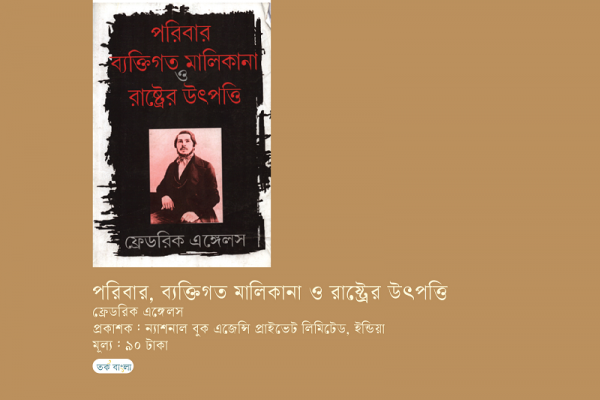

তরুন রশীদ করীম © ছবি: লেখকের সৌজন্যে

শৈশব থেকে যৌবন

রশীদ করীমের বাল্যকালের পুরোটাই কেটেছে কলকাতার পার্ক স্ট্রিট-সংলগ্ন এলাকাতে। প্রথমে তাঁরা বসবাস করতেন ৩৮/বি দিলখুশা স্ট্রিটে, পরে উঠে আসেন ২০ নম্বর কর্নেল বিশ্বাস রোডে। সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবার চাকরি ছিল বদলির। কখনো দর্শনা, কখনো নারায়ণগঞ্জ, কখনো গফরগাঁও, কখনো লালমনিরহাট, কখনো ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুষ্টিয়ায় দায়িত্ব পালন করেছেন। আর তাঁর অনুপস্থিতিতে এতগুলো ছেলেমেয়েকে মানুষ করার দায়িত্ব পড়েছিল মায়ের ওপর। মা যে কত ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার সঙ্গে কর্তব্যকর্ম করে গেছেন, তার পরিচয় পাওয়া যাবে রশীদ করীমের বর্ণনা থেকেই, ‘আম্মার সহিষ্ণুতার কথা বলতে গেলে একটি কথা আমার এখন খুব মনে পড়ে। আমি একটু বাউন্ডুলে ও ঘরছাড়া স্বভাবের ছিলাম। দিনরাত বাইরে পড়ে থাকতাম। ১৯৩৭ সাল থেকেই এ অবস্থা। আমার বন্ধুবান্ধব বলতে ছিল ড. এএমও গণির সন্তান লিলি, ডলি ও শহীদ এবং পরবর্তীকালে উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী এসএএস কবীর, যাঁকে আমরা রুক্কু বলে ডাকি।

আমি যখন গভীর রাতে বাড়ি ফিরতাম, তখন বাড়ির সকলেই ঘুমিয়ে পড়তেন। একমাত্র আম্মা ছাড়া। তিনি বিনা অভিযোগে, বিনা অভিমানে এবং বিনা বাক্য ব্যয়ে আমার জন্য জেগে থাকতেন, কখন আমি আসব এবং তিনি দরজা খুলে দেবেন। আমি ফিরে এলে কখনো কড়া নাড়তে হয়নি। তিনি চুপটি করে এসে দরজা খুলতেন ও বন্ধ করতেন এবং একটিও ভর্ৎসনার কথা উচ্চারণ না করে আমাকে ভেতরে যেতে দিতেন।’

বাবা বাইরে বাইরে থাকলেও এক দু-মাস পরপরই পাওনা ছুটি অথবা অর্ধবেতন ছুটি কিংবা ছুটি না নিয়েই কলকাতার বাড়িতে এসে বসে থাকতেন। পরিবার ছেড়ে বেশি দিন দূরে থাকতে পারতেন না। এ-কারণে চাকরির ক্ষেত্রেও পড়েছিল নেতিবাচক প্রভাব। রশীদ করীমের দুটি এপিকধর্মী উপন্যাস ‘উত্তম পুরুষ’ এবং ‘মায়ের কাছে যাচ্ছি’-তে তাঁর শৈশব এবং কৈশোরের অনেক স্মৃতিই উঠে এসেছে। তার মাধ্যমে একটি যুগ-ছবিও পাওয়া যায়।

বলাই বাহুল্য, রশীদ করীম ঘরকুনো স্বভাবের ছিলেন না, বন্ধুদের নিয়ে ঘুরতে, খেলে বেড়াতে পছন্দ করতেন। পড়তেন তালতলা হাইস্কুলে। কিন্তু শুধু স্কুল আর লেখাপড়া নিয়ে পড়ে থাকাটা তার পোষাত না। সিনেমার পোকা ছিলেন। কবি অরুণ মিত্রর ভাই অশোক মিত্র ছিলেন ইয়ারের দোস্ত। তাঁর সঙ্গে জুটে মাঝেমধ্যেই চলে যেতেন সিনেমা দেখতে। সিনেমা দেখার আরেক দোসর ছিলেন বন্ধু রুক্কুদের বাড়ির সিরাজ মাস্টার। তাঁর সাইকেলে চেপে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দেখা হতো ম্যাটিনি শো। সিনেমা দেখার বাতিকটা এমন উচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল যে, বাংলা ছবি প্রথম দিন প্রথম শোতেই দেখতে হতো। শুধু কি সিনেমা! ক্রিকেট খেলারও পাগল ছিলেন। তাঁর আপন তিন খালাম্মার চেয়েও প্রাণের খালাম্মা ছিলেন শহীদ আসাদের মা। তিনি রশীদ করীমকে মাঝেমধ্যেই সিনেমা দেখার টিকিট কেনার পাশাপাশি ক্রিকেট খেলা দেখার টিকিটেরও টাকা দিতেন। শহীদ আসাদ তাঁর শৈশব-কৈশোরের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন নিবিড়ভাবে।

শৈশব থেকেই জীবনের প্রতি ছিল তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ। করায়া রোডে ছুটে গিয়ে কেসি ঘোষের মিষ্টির দোকানে মাটির ভাঁড়ে দই খেতেন। জানা ছিল কোন দোকানের শিঙাড়ার কোন স্বাদ। গ্রামোফোনে গান শোনার জন্য রাতদিন পড়ে থাকতেন আবু সয়ীদ আইয়ুবের বাড়িতে। শহীদ আসাদ যে স্কুলে পড়ত, তালতলা মডেল স্কুলে, সেখানে দু-ক্লাস ওপরে পড়তেন শিল্পী কামরুল হাসান। রশীদ করীম কামরুল হাসানের সঙ্গে কিছুদিন ‘চল কোদাল চালাই, ভুলে মানের বালাই, ঝেড়ে অলস মেজাজ, হবে শরীর ঝালাই’ জপতে জপতে ব্রতচারীও করেছেন। ভাই-বন্ধুরা সবাই দল বেঁধে মাঝে মধ্যেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বেড়াতে যেতেন। মোহামেডান স্পোর্টিংকে ঘিরে গা ভাসাতেন ফুটবল উন্মাদনায়। এমনকি নিজেও খেলতেন ফুটবল। এবং সেটা শুধু খেলার খেলা নয়। তিনি ডেভিলস ডেন নামের এক ফুটবল ক্লাব-এর হয়ে খেলতেন। যথেষ্ট ভালোই খেলতেন। সে ক্লাবের সব খেলোয়াড়ই ছিল হিন্দু, একমাত্র তিনিই ছিলেন মুসলমান।

শৈশব-কৈশোরের দুরন্তপনাকে সঙ্গে করে রশীদ করীম তালতলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করার পর, তিন বছর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও এক বছর ইসলামিয়া কলেজে লেখাপড়া করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ডিস্টিংকশন নিয়ে সেন্ট্রাল কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। নিজের লেখাপড়া সম্পর্কে রশীদ করীমের একটি মন্তব্য তুলে ধরাটা এখানে প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে, ‘১৯৪৬ সালে আমার পাস করার কথা। কিন্তু ১৯৪৬ গেল, ১৯৪৭ গেল, আমি পাস করতে পারলাম না। ১৯৪৮-এ ডিস্টিংকশনসহ পাস করলাম। এর কারণ ছিল দুটো। প্রথমত, আমি ছাত্র ভালো ছিলাম না। আমি ম্যাট্রিক পাস করি তৃতীয় বিভাগে এবং আইএ পাস করি দ্বিতীয় বিভাগে। তা ছাড়া আমার এই পরীক্ষার ফলাফলের জন্য এক মস্ত বিপর্যয় দায়ী। ১৯৪৫ সালে আমার পড়াশোনার বিপর্যয়ের একটা গুরুতর কারণ ছিল। আমার বাল্যসখীর এই সময়ে বিয়ে হয়ে যায় এবং সেটা আমার সঙ্গে নয়।’

বাল্যসখীর হাত ধরে গল্পের ভুবনে

বাল্যসখীর জন্য শুধু পড়াশোনারই বিপর্যয় হয়নি, তাঁর প্রথম পর্বের লেখক জীবনেরও বিরতি ঘটেছিল। তবে কিনা তাঁর লেখালেখির জগতে আসার পেছনে সেই বাল্যসখীরই ছিল সবচেয়ে বড় অবদান। অবশ্য শৈশবে নিজের বাড়িতেই পেয়েছিলেন সাহিত্য-চর্চার পরিমন্ডল এবং পরিবেশ। চোখের সামনে বড় ভাই আবু রুশদ মতিনউদ্দিন অতি অল্প বয়স থেকেই লেখালেখি করতেন। পরে, তাঁর লেখা তৎকালীন সময়ে বেশ চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি করেছিল। তিনিই প্রথম নাগরিক মধ্যবিত্ত মুসলমান জীবনকে তুলে আনেন গল্প এবং উপন্যাসে।

আবু রুশদ-এর সাহিত্য চর্চার সূত্রে তাঁদের বাড়িটি একসময় হয়ে উঠেছিল উদীয়মান মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের মিলনকেন্দ্র। এখানে বসেই আধুনিককালে কে কী লিখবেন, কেমন ভাষায় লেখা উচিত এসব নিয়ে বেশ ভাবাভাবি হতো। আড্ডার মধ্যমণিরা ছিলেন ফররুখ আহমদ, আবু রুশদ, শওকত ওসমান, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, গোলাম কুদ্দুস, মতিউল ইসলামসহ আরও অনেক বিশিষ্টজন। রশীদ করীম ছিলেন এঁদের মধ্যে সবচেয়ে অল্প বয়সী। তাই, খুব বেশি এদের কাছে ভিড়তেন না, দূর থেকে আড্ডা দেখতেন, কখনো ব্যাক বেঞ্চে বসে থাকতেন—কথা শুনতেন সবার, ভেতরে ভেতরে লেখালেখির জন্য অনুপ্রাণিতও হতেন।

এর মধ্যে ১৯৩৭ সালে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল প্রখ্যাত রবীন্দ্র গবেষক আবু সয়ীদ আইয়ুবের। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১২ বছর। রশীদ করীমের লেখালেখির পেছনে এ মানুষটির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা আছে। যোগাযোগের সূত্র ডা. এএমও গনির পুত্র শহীদ আসাদ। দুজন একই ক্লাসে পড়ার কারণে হয়ে উঠেছিলেন জানি দোস্ত। শহীদ আসাদের সঙ্গে ঘন ঘন ওর বাসায় যাওয়া হতো। সে সুবাদেই ডা. এএমও গনির সহোদর আবু সয়ীদ আইয়ুবের বাসায়ও যাওয়া। আইয়ুব তখন বাস করতেন ১৪ নং ওয়ালীউল্লাহ লেনে। আইয়ুবের বাসায়ও ঘন ঘন যাতায়ত শুরু হয়ে গেল। কারণ, সে বাড়িতে ছিল একটি ডেক গ্রামোফোন। কত যে রেকর্ডের ছিল ছড়াছড়ি, সবই প্রায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের—অমিতা সেন, ইন্দুলেখা ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সেনগুপ্ত। এই রেকর্ডগুলো বাজাবার অনুমতি রশীদ করীম আইয়ুবের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছিলেন। ‘প্রত্যেকটি রেকর্ড প্রত্যেকবার পাফ দিয়ে মুছে নিতে হতো, আঙুলের দাগ যেন রেকর্ডের ওপর না পড়ে সে জন্য সাবধান হতে হতো এবং রেকর্ডগুলো প্রতিটি বাজাবার আগে ‘পিন’ বদলাতে হতো।’ এভাবেই গান শুনতে শুনতে আইয়ুবের সঙ্গে তাঁর একটি অসম বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

এর ঠিক দু-বছর পর, ১৯৩৯ সালে, রশীদ করীম তখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র, লেখালেখির আমন্ত্রণও পেয়ে গেলেন। একদিন ক্লাসে দেখলেন, একটা হাতে লেখা পত্রিকা সবার হাতে হাতে ঘুরছে। সেটা দেখিয়ে ক্লাসের ফার্স্ট বয় অরুণ বলল, ‘আমরাও একটা হাতে লেখা পত্রিকা বের করব। রশীদ করীম, তুই গল্প লিখবি।’ রশীদ করীম অবাক হয়ে উল্টো বলল, ‘আমি কি কখনো গল্প লিখেছি?’ অরুণ তেমনি গম্ভীর হয়ে বলল, ‘সবকিছুরই একটা শুরু আছে।’

ফার্স্ট বয়ের অনুশাসনে রশীদ করীম দু-দিনের মধ্যেই লিখে ফেললেন গল্প। কিন্তু আটকে গেলেন শেষ কীভাবে করবেন সেটা নিয়ে। তারপর কী হলো জানা যাক রশীদ করীমের লেখা থেকেই, ‘লেখাটি আমার টেবিলে পড়ে থাকলো। আমার এক বাল্যসখী ছিল। সে আমার চাইতে মাত্র দু-বছরের ছোট। সে ছিল যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি রূপবতী। সে আমার গল্পটি পড়লো, পড়ে বললো, ‘তুমি বলছো তোমার গল্প শেষ হচ্ছে না। তোমার গল্প তো শেষ হয়েই গেছে।’ আমি গল্পটা আবার পড়লাম। পড়ে দেখি, তাই তো, গল্প তো শেষ হয়েই গেছে। তখন ফার্স্ট বয়কে লেখাটি দিয়ে দিলাম এবং সে হাতে লেখা পত্রিকার জন্য গল্পটি গ্রহণ করলো।’ এটাই হলো রশীদ করীমের প্রথম লেখা গল্পের গল্প। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও রস করে বলেছেন, ‘বাল্যসখীর কথা যখন বললাম তখন আজ জীবনের সায়াহ্নে এসে বলতে পারি যে, এই মেয়েটি আমার জীবনে না এলে হয়তো আমি জীবনে কোনোদিন লেখক হতে পারতাম না।’

শামসুর রাহমান, রশীদ করীম ও জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী © ছবি: লেখকের সৌজন্যে

কে এই বাল্যসখী?

বাল্যসখী ছিল তাঁর আরশিনগরের পড়শি। থাকত তাদের ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেনের পাশের বাসায়। প্রথম দেখা হয়েছিল ১৯৩৫ সালের এক সকালবেলা, যখন তাঁর বয়স দশ, আর বাল্যসখীর আট। রশীদ করীম তাদের বাড়ির গেটের সামনে বসেছিলেন এক জায়গায়, আর বাল্যসখী কোথাও যাবে বলে হেঁটে এসে দাঁড়িয়েছিল ওদের গেটের সামনে। রশীদ করীমকে দেখে তাঁর কী মনে হয়েছিল, দু-দন্ড এসে চুপচাপ বসেছিল পাশে। অবশ্য বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারেনি, কারণ ততক্ষণে মেয়েটির মা এসে চলে যাওয়ার তাগিদ দিয়েছিল।

এরপর বেশ কিছুদিনের বিরতি। কারণ, রশীদ করীমরা তত দিনে বাসা পাল্টিয়ে চলে এসেছেন ২০ কর্নেল বিশ্বাস রোডে। একদিন আবার দেখা হয়ে গেল। স্কুল ড্রেস পরা তার বাল্যসখী বাসে চড়ছে। এই মুহূর্তটির জন্য রশীদ করীম প্রতিদিন অপেক্ষা করতেন। বাল্যসখী বাসে উঠবার আগে মাত্র একবার তাঁর দিকে তাকাতেন।

এরপর এলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঢামাঢোল। কলকাতায় তখন প্রতিদিনই বোমা হামলার আতঙ্ক। বাল্যসখীর বাবা-মা স্থির করেছেন কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার, রশীদ করীমের পরিবারেও একই ভাবনা। সে-সময়েই এক সন্ধ্যেবেলা মেয়েটি সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে রশীদ করীমের বাড়িতে এল। ‘সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জন বারান্দায় ছলছল কন্ঠে বাল্যসখী বলল, ‘তুমি সওগাত-এ একটি করে গল্প লিখবে। আমি সওগাত রাখবো। তোমার গল্প পড়বো।’ রশীদ করীম তখন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট অথবা সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। বলল, ‘শুধু গল্প কেন, তোমাকে তো চিঠি লিখতে পারি বা তুমি আমাকে।’ বাল্যসখী জবাব দিল, ‘না। চিঠি খুব ডেঞ্জারাস জিনিস।’

চিঠি যে ডেঞ্জারাস সেটা পরে সত্যি সত্যি প্রমাণিত হয়েছিল। এবং চিঠিকে ঘিরেই বাল্যসখীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। সে অনেক গল্প, এখানে সংকুলান হবে না। তারপর বাল্যসখীর বিয়েও হয়ে যায়। সম্পর্কের এই ভাঙনের যন্ত্রণা রশীদ করীমকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। লেখালেখির ওপরও পড়েছিল কালোছায়া।

রশীদ করীমের প্রথম লেখা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে। তখন তিনি দশম শ্রেণির ছাত্র কিংবা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছেন। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের ‘সওগাত’ পত্রিকায়। গল্পটির নাম ছিল ‘আয়েশা’। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গল্পের নায়িকা ছিলেন সেই বাল্যসখী। তখন সওগাত সম্পাদনা করতেন কবি আহসান হাবীব। পরে আহসান হাবীবই হয়ে ওঠেন রশীদ করীমের লেখালেখির প্রেরণার উৎস। ‘সওগাত’-এ একের পর এক গল্প প্রকাশিত হতে থাকে আহসান হাবীবের তাগিদে। একই সঙ্গে লেখা প্রকাশিত হতে লাগল ‘মোহাম্মদী’, ‘নবযুগ’, পূর্বাশা’ পত্রিকায়।

সেকেন্ড ইয়ার কিংবা থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় ঈদসংখ্যা নবযুগে প্রকাশিত হয় গল্প ‘একটি মেয়ের আত্মকাহিনী’। সে-সংখ্যায় আরও তিনটি গল্প ছিল প্রতিভা বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং শওকত ওসমানের। প্রতিভা বসুর গল্প থাকায় বুদ্ধদেব বসুর হাতেও পৌঁছেছিল সংখ্যাটি। তখন বুদ্ধদেব বসু থাকতেন রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে। নবযুগ দেখাশোনা করতেন আতোয়ার রহমান। তাঁর সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। বুদ্ধদেব বসু আতোয়ার রহমানের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ‘এই রশীদ করীম ভদ্রলোকটি কে?’ আতোয়ার রহমান জবাব দিয়েছিলেন, ‘ও এখনো ভদ্রলোক হয়নি। মাত্র সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে।’

রশীদ করীমের কাছেও এ সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই তিনি পুলকিত হয়েছিলেন এবং দেখা করতে গিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে, পরে যোগাযোগটা প্রায় নিয়মিত হয়ে উঠেছিল। এ-গল্পের কারণেই ‘পূর্বাশা’ সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যও রশীদ করীম সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন এবং লোকমুখে চাচ্ছিলেন রশীদ করীম যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। রশীদ করীম একদিন তাঁর সঙ্গেও দেখা করলেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্য রশীদ করীমের কাছে পূর্বাশার জন্য গল্প চাইলেন। প্রকাশিত হলো ‘অভিভাবক’ শিরোনামের গল্প।

কলকাতার পত্রপত্রিকায় গল্প লিখে রশীদ করীম একজন আশ্চর্য সম্ভাবনাময় মুসলমান লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন। পাশাপাশি সৈয়দ আলী আহসানের সুবাদে রেডিওতে গল্প পাঠ এবং কথিকা পাঠে অংশ নেন। সৈয়দ আলী আহসান তখন অল ইন্ডিয়া রেডিও-র কলকাতা কেন্দ্রের প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ ছিলেন। রশীদ করীম যে অনুষ্ঠানে গল্প পাঠ করেছিলেন, সে অনুষ্ঠানে আসতেন মোহিতলাল মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ স্যান্যাল, অজিত দত্ত-এর মতো লেখকেরা।

এর মধ্যেই আবু সয়ীদ আইয়ুবের সূত্র ধরে এবং শহীদ আসাদের কল্যাণে সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গেও রশীদ করীমের সাহিত্যিক সম্পর্কের সুবন্ধন গড়ে উঠেছিল। সৈয়দ মুজতবা আলী তখন বরোদার একটা কলেজে অধ্যাপনা করতেন। ছুটিছাটায় যখন কলকাতায় আসতেন আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হতো। সম্পর্ক আরও নিবিড় পর্যায়ে পৌঁছায়, আইয়ুব অসুস্থ হওয়ার পর ডা. এএমও গণির পার্ক সার্কাসের ৫নং পার্ল রোডের বাসায় উঠলেন। কিন্তু তাঁর আগেই লেখালেখি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন রশীদ করীম। কারণ, বাল্যসখী তাঁর জীবন ছেড়ে চলে গেছে। আর একটি কারণ, এর পেছনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করছিল। এটা ১৯৪৫ সালের কথা। তিনি আবু সয়ীদ আইয়ুবকে একসঙ্গে কয়েকটি গল্প দিয়েছিলেন পড়তে। আইয়ুব লেখাগুলো পড়ে একটু রূঢ় মন্তব্যই করে বসেছিলেন, ‘তোমার গল্প পড়ে আমি আশান্বিত হয়েছিলাম কিন্তু এখন যেসব লিখছ তা কিছু হচ্ছে না। এসব এনে আমাকে আর বিরক্ত করো না।’ আবু সয়ীদ আইয়ুবের কথা শুনে ভীষণ দুঃখ পেলেন। ক্ষোভে-দুঃখে ছেড়েই দিলেন লেখা। এরপর প্রায় ১৬ বছর কিছুই লেখেননি।

না-লেখার দিনগুলিতে

৫নং পার্ল রোডের বাড়িটা ছাড়া রশীদ করীমের জীবন অসম্পূর্ণ। একে তো বাল্যবন্ধু শহীদ আসাদের বাবা ডা. এএমও গনি বাস করতেন এ বাড়ির একটি ফ্ল্যাটে, পরে এখানে এসে একে একে জুটতে থাকেন অসাধারণ সব মানুষ। ১৯৪৬ সালের কথা। প্রথমে এলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, অসুস্থ হওয়ার পর। তিনি দোতলায় থাকেন ভাই ডা. গনির সঙ্গে। তারপর এলগিন রোডের বাসা ছেড়ে সৈয়দ মুজতবা আলীও এসে উঠলেন এ-বাড়ির একটি কামরায়। তখন তিনি দেশে-বিদেশে লিখছেন। লেখেন সবুজ কালিতে, লিখেন প্রতিদিনই। দেশে-বিদেশে তখন ধারাবাহিকভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল।

আবু সয়ীদ আইয়ুব আর সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গসুখের সঙ্গে এ বাড়ির আড্ডা আরও নতুন মাত্রা পেল, যখন ১৯৪৭ সালে কবি গোলাম মোস্তফার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্যাপ্টেন মুস্তাফা আনোয়ারও তাঁর স্ত্রী সুস্মিতা আনোয়ারকে নিয়ে ৫নং পার্ল রোডের এ বাড়িতে উঠে এলেন। এখন থেকে দেশে-বিদেশের একেকটি পর্ব লেখা হলেই তা পড়ে শোনাবার ভার পড়ত সুস্মিতা আনোয়ারের। রশীদ করীমসহ সবাই মিলে সে পাঠ শুনতেন।

এত সব গুণী মহারথীকে একসঙ্গে ধারণ করে বাড়িটা প্রায় ঐতিহাসিক মর্যাদাই পেয়ে যায়। সেদিনকার সুস্মিতা আনোয়ার, যিনি আজকের লেখিকা সুস্মিতা ইসলাম সম্প্রতি প্রয়াত হলেন, তাঁর বই ‘আমার দিনগুলি’ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলেই এ-বাড়ির সঙ্গে রশীদ করীমের সম্পর্কটি যে কত গভীর, তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আইয়ুব তখন চিকিৎসার পর সদ্য মদনপল্লী থেকে ফিরেছেন। সুস্থ হলেও তাঁর চলা-বলা, আহার সবকিছুতেই খুব সতর্কতা ছিল। কথাও বলতেন বেশ মৃদুস্বরে; কিন্তু দৃঢ় উচ্চারণে। আইয়ুব ও মুজতবা ছিলেন বন্ধু। চিন্তা-ভাবনায় মত ঐক্যের চেয়ে মতানৈক্যই বেশি ছিল বলে মনে হতো। খালার এই প্রাতরাশের টেবিলে প্রতিদিন সকালে নানান বিষয়ে আলোচনা হতো। এই টেবিলের অপর দুজন উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন—প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক রশীদ করীম ও আনোয়ারের বন্ধু, খালার ছোট ভাই মাহমুদুর রহমান ওরফে কচি। রশীদ করীম বসতো মুজতবার পাশেই আর তার পাশে বসতো কচি। যদিও তখন দেশবিভাগ, দাঙ্গা ইত্যাদির খবরে খবরের কাগজের পাতা ঠাসা তবু এদের প্রত্যহের আলোচনা ও তর্কে প্রাধান্য পেত সাহিত্য এবং সঙ্গীতের আলোচনা। আজ লিখতে বসে ভারী দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে, কেন তখন ডায়েরি লিখিনি। প্রতিদিন একযোগে আবু সয়ীদ আইয়ুব, সৈয়দ মুজতবা আলী ও রশীদ করীম-এর মতন ব্যক্তিত্বের সঙ্গ যে কতই দুর্লভ অভিজ্ঞতা—আজ তা মর্মে মর্মে অনুভব করি আর শুধু স্মৃতি হাতড়িয়ে সেইসব দিনের দুর্লভ মুহূর্তগুলোকে মনে করার চেষ্টা করি। আইয়ুব মুজতবার সঙ্গে সঙ্গে এই আসরে নিজ গুণেই রশীদ করীমেরও একটি বিশেষ স্থান ছিল। খালার ছেলেমেয়েরা সকলেই আনোয়ারকে ‘আনোয়ার ভাই’ বলত বলে স্বাভাবিকভাবেই প্রথম দিন থেকে আমি তাদের সবার ভাবী হয়ে উঠেছিলাম; কিন্তু রশীদ করীমের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর সে বলল, ‘আমি আপনাকে ভাবী বলবো না, আপনি আমার দিদি।’ সেই থেকে আজও আমি রশীদ করীমের দিদি হয়েই রইলাম।

সুস্মিতা আনোয়ার বা পরবর্তীকালের সুস্মিতা ইসলামের স্মৃতিচারণায় ৫ নং পার্ল রোডের বাড়ির বর্ণনা যত ডিটেইলস এসেছে, রশীদ করীমের জীবন মরণ-এ সেভাবে আসেনি। কেননা, তখন তিনি ছিলেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত, জীবন মরণ লিখেছিলেন ডিকটেশনের মাধ্যমে; সে-অর্থে তিনি যে আমাদেরকে এ-বইটিই উপহার দিতে পেরেছেন সেটাই এক বিশেষ প্রাপ্তি। আমি নিশ্চিত, রশীদ করীম জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকলে আমরা আরও নিখুঁত, ডিটেইলস, পরিপূর্ণ এক আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থ পেতাম, সেখানে হয়তো আরও উঠে আসত, ১৯৪৭ সালের পরপরই প্রিয় শহর কলকাতা থেকে ঢাকা চলে আসার কথা, থাকত কীভাবে কীভাবে তিনি উত্তম পুরুষ লিখে তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য অঙ্গনে রাজসিক অবস্থানে অবতীর্ণ হলেন। অবশ্য বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও স্মৃতিচারণায় পরবর্তীকালে ঢাকার জীবন নানাভাবেই উঠে এসেছে। জীবন মরণ তার কলকাতা জীবনের খণ্ডচিত্র।

আগেই বলেছি, ‘জীবন মরণ’ পড়লে মন বিষণ্ন হয়ে ওঠে। যাঁরা একদিন সচল ছিলেন, সজীব ছিলেন, প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সমাজে, তাঁরা একদিন অবশেষে সমর্পণ করে দেন নিজেকে মরণের কোলে। যে লেখক বইয়ের পর্বে পর্বে একজনের পর একজন স্বজন-বন্ধুর মৃত্যুর খবর দিয়ে যান, শেষ অধ্যায়ে এসে শেষ কিস্তিতে “তারপর এলো সেই কালরাত্রি। ২০ নভেম্বর ১৯৯৯”। যেদিন লেখক রশীদ করীম হলেন মাইল্ড স্ট্রোকে আক্রান্ত। মৃত্যুকে পরাস্ত করলেও তিনি হলেন শয্যাশায়ী। এই শয্যা থেকেই তিনি আমাদেরকে শুনিয়েছেন তাঁর জীবনের শেষ গান ‘সোয়ান সঙ-মরাল সঙ্গীত’। এ-ও জীবনকে জয় করার এক বিরল দৃষ্টান্ত। জীবনসায়াহ্নে এসে শেষ পর্যন্ত জীবনেরই গান গেয়েছেন, তাই ‘জীবন মরণ’ কাহিনির শেষ চরিত্র হিসেবে তাঁর বয়ানে আসে আগামীদিনের মানুষ, আজকের শিশু নাতনি তিশনার কথা, যার হাত ধরে জীবন আবার প্রবহমান হয়ে উঠেছে।