আল মাহমুদের গন্তব্য কোথায়?

শিরোনামের প্রশ্নটি একজন কবির জন্য খুবই জরুরি? হয়তো, হয়তোবা জরুরি নয়। কারণ, একজন কবি সৃষ্টির ভেতরেই বহন করেন তাঁর চিন্তার দ্যুতি, চেতনার পথ, গন্তব্যের চিহ্ন, শব্দের প্রচলিত অর্থ এবং গূঢ়ার্থ। গূঢ়ার্থ লুকিয়ে থাকে শব্দগুচ্ছের অন্তরে, যাকে বলা যায় ডিপ স্ট্রাকচারের অর্থ। সেখানেই কি মিলবে না তাঁর চিন্তা ও স্বভাবের শেষ গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার উপাদান? তাঁর চেহারা বা রূপই-বা কেমন? তাই কি এই গন্তব্য সম্পর্কে অধিকাংশ কবিই সতর্ক? বা হয়তো অসচেতন? না, কোনো প্রকৃত কবি অসতর্ক বা অসচেতন নন। কবি সচেতন হলে তাঁর সৃষ্টির বিচিত্র বিষয় আমরা জানতে পারি বা জানতে পারতাম তাঁদের চৈতন্যের বিচিত্র ভঙ্গিমা, বিচিত্র স্বভাব ও চিন্তার রূপারূপ আস্বাদ করে। কবির চারিত্র্যধর্মও আমরা চিনতে পারতাম বা পারব। উদ্ধার করতে পারব বা পারতাম তাঁর বিশ্বাসের চিহ্ন।

শব্দের অমোঘ অর্থ আর তার গূঢ়ার্থ আমাদের জানিয়ে দিতে পারে সেই কবির ব্রক্ষ্মাস্ত্রের নিশান। এদিক থেকে কবি আল মাহমুদের নির্দিষ্ট গন্তব্য, বিশ্বাসের তরুটিকে আমরা চিনি। তাঁর চেতনার রূপারূপ যে মাটিতে প্রোথিত, যে সমাজ বাস্তবতার রগে-রেষায় তা প্রবহমান, তা-ও আমাদের চেনা। এবং তার সেই প্রাকৃতিক সঞ্জীবনীতে পুষ্ট, লোকজ সম্ভারে সজ্জিত উপাদানের শাব্দিক সৌন্দর্যের ঘ্রাণ আমরা লেহন করতে চাই। কী সেই সুন্দর ও সুষমা, আল মাহমুদের কবিতায়? বিশেষ করে সোনালি কাবিন-এর চৌদ্দটি সনেটে কী উপাদান-উপকরণ লুকিয়ে আছে? কিন্তু তার আগে আমি চাই কবি বলুন তাঁর অভিগমনের কথা।

কবিকেও কোথাও না কোথাও পৌঁছুতে হয়। একদিন ফিরে আসতে হয় পৃথিবীর মায়াবী দৃশ্যপট ছেড়ে। কত ভালোবাসার হাত অবশেষে শিথিল হয়ে ঝরে পড়ে। যেসব অপরূপ উপত্যকায় কবি বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতেন, সেখানে সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিমালা বর্ণ ও তেজ হারিয়ে নিভে যায়। নিঃসঙ্গ কবির মনে প্রশ্ন জাগে, আমি তবে কোথায় যাবো?

তিনি কোথায় যাবেন সে তথ্য আমরা জেনেছি তারই জবানিতে। তিনি লিখেছেন, ‘বলা বাহুল্য যে পবিত্র কোরান পাঠ জীবন ও জগত সম্বন্ধে আমার অতীতের সর্বপ্রকার ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধকেই পাল্টে দেয়। এমন কি সৌন্দর্যচেতনা ও কবি স্বভাবকেও।’

আল মাহমুদ তাঁর কবিজীবনের লক্ষ্যবিন্দু কোথায়, তা স্পষ্টভাবেই বলেছেন। ‘আর মরণের কথা একদিনও মনে করতে না চাইলেও, মৃত্যু তো আসবেই’—এই অমোঘ বার্তার পর আমরা এটা বলতেই পারি যে আল মাহমুদ এক বিশ্বাসী সত্তার নাম। তবে তাঁর যৌবনের রচনার সাথে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে গেছে মধ্যবয়সের কবিতা। আমার ধারণা, তাঁর মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো থেকে এই বাঁক-চেতনার সূচনা।

আল মাহমুদ গাঁয়ের মানুষ। আমরা সবাই কম-বেশি গাঁয়ের মানুষ। আমাদের পূর্বপুরুষেরা, আমাদের ঐতিহ্যের শেকড়-বাঁকড়, আমাদের চিন্তার সূত্রপাত, ওই বঙ্গভূমির মূলে গেঁথে থাকায় আল মাহমুদ যখন উচ্চারণ করেন, ‘গাঙের ঢেউয়ের মতো বলো কন্যা কবুল, কবুল’ তখন বাংলার শাশ্বত জীবনকেই আমরা দেখতে পাই। নারীর স্বীকারোক্তির কবুল শব্দটিকে কবি যখন স্রোতোস্বিনীর ঢেউয়ের সাথে উপমিত করেছেন, তখন সৃষ্টি হয়ে যায় চেতনার প্রাকৃতায়ন। আর সেটাই আসল পাওয়া।

সকাল সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত আল মাহমুদ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আনিসুজ্জামান, আল মাহমুদ, সৈয়দ আলী আহসান ও আলাউদ্দীন আল আজাদ © ছবি: ফরিদী নুমান

সকাল সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত আল মাহমুদ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আনিসুজ্জামান, আল মাহমুদ, সৈয়দ আলী আহসান ও আলাউদ্দীন আল আজাদ © ছবি: ফরিদী নুমান

আল মাহমুদের এই চিরন্তন মৃত্যু-চিন্তা নতুন করে সকলকে মৃত্যুর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি সাধারণ মানুষ হোন কিংবা সৃষ্টিশীল মানুষ, প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। সত্যটা আমরা জানি, কিন্তু কখনোই তা মনে রাখি না। ‘জন্মদিন মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আসে’ এ-রকম একটি পঙ্ক্তি আমি লিখেছিলাম আজ থেকে ৪৭/৪৮ বছর আগে। আমার বিশ্বাসের তরুটি তখনো পোক্ত হয়নি, কিন্তু যা শাশ্বত, তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্বাসের মূলে প্রোথিত থাকে। সেই প্রোথিত বিশ্বাস থেকে সঞ্জীবনী শক্তি যারা সঠিক মাত্রায় আহরণ করতে পারেন, তারাই নির্মাণ করতে পারেন মানুষের জৈবিক ও অজৈবিক চেতনাজাত কবিতা। আল মাহমুদ যে বয়সে সোনালি কাবিন-এর রৌদ্রোজ্জ্বল চৌদ্দটি সনেট রচনা করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স তারুণ্য-পরবর্তীকালে ভরপুর। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যে লোকজ-সংসার থেকে তিনি এসেছিলেন ঢাকা শহরের মতো যান্ত্রিক-অযান্ত্রিক মেলবন্ধনের নগরে, তখনো তিনি বহন করছেন সামন্তমন্ত্রে লালিত ও শাসিত গ্রামীণ জীবনের রূপোশ্বর্য। সোনালি কাবিন-এর কবিতাগুলো সেই জীবনের লোকধর্ম ও চেতনাসার ধারণ করে আছে। আমরা আল মাহমুদকে চিহ্নিত করি তাঁর সোনালি কাবিন-এর কবিতা দিয়ে। বলি এগুলো তাঁর ‘সিগনেচার পোয়েম’। আসলে কি কোনো কবি তাঁর নির্দিষ্ট কিছু কবিতায় নিজেকে বন্দি করে রাখেন? আমার তা মনে হয় না। আমরা জীবনানন্দ দাশকে রূপসী বাংলার কবি বলে চিনি। অর্থাৎ তাঁকে রূপসী বাংলার কবি বলে চিত্রিত করি। আসলে তিনি তাঁর আগেও এমন অনেক কবিতা লিখেছেন, যা আমাদের চেতনাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। কবির চেতনা সব সময়ই বিবর্তিত হয়। কবির চিন্তা-চেতনা কোনো জায়গায় স্থির হয়ে পড়ে না। চেতনার ওই চলমানতাই কবিকে শেখায় নানান বর্ণিল জীবনের রূপারূপ। সেটা আল মাহমুদকেও শিখিয়েছে।

আল মাহমুদের সোনালি কাবিন-এর চৌদ্দটি কবিতা কেন বেছে নিলাম, সে ব্যাখ্যা নিশ্চয় দরকার। প্রথমত একজন কবির লোকজীবনের শেকড় যেখানে প্রোথিত, আল মাহমুদের এই কবিতাগুলো তারই স্বাক্ষর বহন করছে। আল মাহমুদের কবি পরিচিতিকেই কেবল নির্মাণ করেনি ওই কবিতাগুচ্ছ, সেই সময়ের নতুন বাঁক-ফেরানো চেতনার এক কবির জন্মকেও ঘোষণা করেছে। এ ছাড়া ওই কবিতাগুলো সেই শাশ্বত বাংলার প্রবহমান লোকভাষারও অনেক শব্দরাজি ধারণ করছে, যাকে আমরা লোকসংস্কৃতিজাতও বলতে পারি। এবং কবিতাশিল্প কেমনতর শব্দরাজি, কোন জীবনের বিপুল ব্যাসার্ধ ধারণ করবে, সে কাজ তো কবিই করবেন।

আল মাহমুদ গাঁয়ের মানুষ। আমরা সবাই কম-বেশি গাঁয়ের মানুষ। আমাদের পূর্বপুরুষেরা, আমাদের ঐতিহ্যের শেকড়-বাঁকড়, আমাদের চিন্তার সূত্রপাত, ওই বঙ্গভূমির মূলে গেঁথে থাকায় আল মাহমুদ যখন উচ্চারণ করেন, ‘গাঙের ঢেউয়ের মতো বলো কন্যা কবুল, কবুল’ তখন বাংলার শাশ্বত জীবনকেই আমরা দেখতে পাই। নারীর স্বীকারোক্তির কবুল শব্দটিকে কবি যখন স্রোতোস্বিনীর ঢেউয়ের সাথে উপমিত করেছেন, তখন সৃষ্টি হয়ে যায় চেতনার প্রাকৃতায়ন। আর সেটাই আসল পাওয়া।

আমরা যারা পাঠক, কবির কাছে কী চাই? আমাদের চাওয়া কি এই নয় যে, উপমাসংরাগ যেন আমার চেনা-জানা বোধের মধ্যে, আমার প্রবহমান রক্তধারার মধ্যে বেজে উঠুক। আর চাই, যে জীবন ফেলে এসেছি, সেই জীবনের নানাবর্ণের রূপ যেন ফুল্ল হয়ে ওঠে কবিতায়। কবির কাজ হলো ‘চিত্রকল্পের জাল বোনা’। আল মাহমুদ বলেছেন, ‘শব্দ, ছন্দ ও মিলের পারদর্শিতা হলো আঙ্গিক-গঠনের বাইরের ব্যাপার। ভেতরে আসলে কেবল উপমারই জাল বোনা।’ [আল মাহমুদের কবিতা: ভূমিকা, ১৯৮০]

এক কালে আমেরিকান কবি, চিত্রকল্পবাদের অন্যতম হোতা এজরা পাউন্ড বলেছিলেন, ‘চিত্রকল্পই কবিতা’। বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতার শত্রু ও মিত্র বইয়ে লিখেছেন, ‘আমাকে এখন থেকে কথার বদলে চিত্রকল্প দিয়ে লিখতে হবে’।

আল মাহমুদ সেই চিন্তা-দ্যুতির বাইরে নন। কবিতার মূল হচ্ছে উপমা, রূপক, চিত্রকল্প, মিথ, লোকমিথ, ইতিহাসের প্রতীকী রূপ ইত্যাদির মিশ্রিত রূপায়ণ। স্বর্ণের একটি হারের মধ্যে হীরের টুকরো বসালে যে রূপময়তার বিচ্ছুরণ ঘটে, উপমা/চিত্রকল্প হচ্ছে সেই হীরের টুকরো। আল মাহমুদ তা পুরোপুরিই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সেই প্রায় তাঁর কাব্যযাত্রায় সূচনাকালেই। সেই দ্যুতি ছিল বলেই বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতা পত্রিকায় আল মাহমুদের কবিতা ছেপেছিলেন।

মুসলিম সমাজে ‘দেনমোহর’ নামের যে সামাজিক রীতি প্রচলিত, সেখানে বর-কনের মধ্যকার যে শারীরিক ও মানসিক বন্ধন সৃষ্টি হয়, তার মাঝখানে দেনমোহর নামক ব্যবস্থা একটি ভারসাম্য নির্মাণ করে। আবার কাবিনবিহীন কোনো বিয়েও হয় না আজকাল। যৌবনকালেও আমরা দেখেছি, গ্রামাঞ্চলে দেনমোহরের অঙ্ক বলা হলেও তা পরিশোধের যে নিয়ম ও রীতি আছে, তা পালিত বা মানা হয় না। বলা হয়, দেনমোহর পরে পরিশোধ করা হবে। আর সেই সব বিয়েতে কাবিন হতো না। কাবিন হলো কন্যা ও বরপক্ষের মধ্যকার একটি চুক্তিপত্র।

মগবাজারের বাসভবন গোমতী আয়েশা ভিলার ছাদে আল মাহমুদ © ছবি: এস এম সাইফুল ইসলাম

আল মাহমুদ জানতেন তিনি কোথাকার কবি, কোন জনপদে তাঁর বাস, তাঁর পায়ের ছাপ। জানতেন বলেই সোনালি কাবিন গুচ্ছ নির্মাণ করেছিলেন, তাঁরই প্রতিদিনের মনন কর্তৃক নির্মিত ব্যবহৃত শব্দমালায়। তিনি আজ আধুনিক কবিদের অন্বিষ্টই কেবল নন, আজ বোধ হয় তিনি উত্তরাধুনিক কবিদের চিন্তারও খোরাক। কী সেই অবিস্মরণীয় কাব্যকথা? সোনালি কাবিন-এর প্রথম কবিতাটি নিয়ে শুরু করা যাক। উদ্ধৃত করা যাক প্রথম কবিতার চৌদ্দ পঙ্ক্তি—

সোনার দিনার নেই, দেনমোহর চেয়ো না হরিণী

যদি নাও দিতে পারি কাবিনবিহীন হাত দুটি,

আত্মবিক্রয়ের স্বর্ণ কোনদিন সঞ্চয় করিনি

আহত বিক্ষত করে চারদিকে চতুর ভ্রুকুটি;

ভালোবাসা দাও যদি আমি দেব আমার চুম্বন,

ছলনা জানি না বলে আর কোন ব্যবসা শিখিনি;

দেহ দিলে দেহ পাবে, দেহের অধিক মূলধন

আমার তো নেই সখি, যে পণ্যে অলংকার কিনি।

বিবসন হও যদি দেখতে পাবে আমাকে সরল

পৌরুষ আবৃত করে জলপাইয়ের পাতাও থাকবে না;

তুমি যদি খাও তবে আমাকেও দিও সেই ফল

জ্ঞানে ও অজ্ঞানে দোঁহে পরস্পর হবো চিরচেনা

পরাজিত নই নারী, পরাজিত হয় না কবিরা;

দারুণ আহত বটে আর্ত আজ শিরা-উপশিরা।

আঠারো মাত্রার চৌদ্দ পঙ্ক্তির এই কবিতাগুলো লিখিত হয়েছে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে। আর এর শব্দগুলো নেওয়া হয়েছে প্রবহমান ও চলতি ভাষার ভান্ডার থেকে, সাথে আছে লোকবুলিজাত গ্রামীণ শব্দমালা। তৎসম, তদ্ভব ও লোকজ বা দেশি শব্দের মিশ্রণে লেখা হয়েছে আল মাহমুদের এই চৌদ্দটি সনেট বা চতুর্দশপদী। আমাদের যাপিত জীবনের নানা কোণে এসব শব্দের ব্যবহার আছে। আল মাহমুদের যৌবনকালে এবং এখনকার সমসাময়িক জীবনেও এসব শব্দের ব্যবহার কম-বেশি আমরা লক্ষ করব| ‘সোনার দিনার বা সোনার গহনা গ্রাম ও নগরের মানুষের চেতনায় জ্বল্যমান লোভনীয় খনিজ উপাদান-উপকরণ। উপমহাদেশে এবং এই বাংলা ভূমিতে সোনার গহনা ছাড়া সাধারণত কোনো বিয়ে হয় না। মুসলিম সমাজে ‘দেনমোহর’ নামের যে সামাজিক রীতি প্রচলিত, সেখানে বর-কনের মধ্যকার যে শারীরিক ও মানসিক বন্ধন সৃষ্টি হয়, তার মাঝখানে দেনমোহর নামক ব্যবস্থা একটি ভারসাম্য নির্মাণ করে। আবার কাবিনবিহীন কোনো বিয়েও হয় না আজকাল। যৌবনকালেও আমরা দেখেছি, গ্রামাঞ্চলে দেনমোহরের অঙ্ক বলা হলেও তা পরিশোধের যে নিয়ম ও রীতি আছে, তা পালিত বা মানা হয় না। বলা হয়, দেনমোহর পরে পরিশোধ করা হবে। আর সেই সব বিয়েতে কাবিন হতো না। কাবিন হলো কন্যা ও বরপক্ষের মধ্যকার একটি চুক্তিপত্র। এই চুক্তিপত্র করার বিষয়টি ইসলাম-পূর্বকালে ছিল বলে আমার জানা নেই। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর এই সামাজিক ও বৈবাহিক চুক্তির বিষয়টি সমাজের রীতির ভেতরে আসে।

কবিতা মূলত ও মুখ্যত রূপকাশ্রিত মেটাফর বা অ্যালিগরিক্যাল ধর্মিতার জন্যই কবিতা রহস্যময় ও অনেকটাই দূরান্বয়ী বলে মনে হয়। এ কবিতার প্রথম পঙ্ক্তি সোনার দিনার নেই, দেনমোহর চেয়ো না হরিণী’ এ কথা কার উদ্দেশে কবি উচ্চারণ করেছেন? কোনো এক লোকজ সংসারের রূপসী তরুণীর উদ্দেশে, তা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু কবি তরুণী বা মেয়ে বা কন্যা, রূপসী ইত্যাদি বিশেষণে তাকে ফুল্ল করেননি। তাকে বলেছেন ‘হরিণী’। প্রাকৃতিক প্রাণী হরিণীকে সিম্বল করেছেন সেই তরুণীর। যখন তিনি তরুণীকে হরিণী রূপে দেখেন, তখন হরিণীর যে টগবগে চেহারা আমরা মানস চক্ষে দেখতে পাই এবং তার চাপল্য, সৌন্দর্যবর্ণিত কন্যার ওপর অর্পিত হয়, তখন নতুনতর ইমেজে পাওয়া যায় তাকে। পঙ্ক্তির/বাক্যের সারফেস ও ডিপ স্ট্রাকচারের মধ্যে যে দ্বিমাত্রিক বোধ/অর্থ কাজ করে, তা-ও আমরা অনুভব করি। সারফেসে বাক্যের ব্যাকরণিক অর্থ আমরা উপলব্ধি করি। আর ডিপ স্ট্রাকচার বাক্যের অন্তর্গত অর্থকে রূপময় হতে দেখি। প্রথম বাক্যে এক যুবক তার প্রেমিকা বা আকাঙ্ক্ষিতাকে বলছে—দেনমোহর চেয়ো না, আমার কাছে কোনো সোনার দিনার বা টাকা নেই বা সোনা নেই। সরলভাবে এটুকু বুঝতে পারে সবাই। কিন্তু যখন তিনি কন্যা না বলে বলেন ‘হরিণী’, তখনই এর অন্তর্নিহিত রূপ পাই আমরা। তাহলে হরিণী এখানে সিম্বলিক শব্দ হিসেবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

গোটা কবিতায় যুবক কবি তাঁর রূপসী কাঙ্ক্ষিতার উদ্দেশ্যে নিজের সামর্থ্য ও সামর্থ্যহীনতারই বর্ণনা করেছেন। শুধু এ কবিতায় নয়, চৌদ্দটি কবিতায়ই তিনি নারীকে নানা রূপকে নির্মাণ করেছেন। পানোখী তেমনি একটি [২ নম্বর কবিতা]। একটি বিষধর সাপের চিহ্ন নাম পানোখী। সনেট-২ এর প্রথম পঙ্ক্তি ‘হাত বেয়ে উঠে এসো হে পানোখী, পাটিতে আমার’, এখানেই পাচ্ছি সেই সাপের তীব্র ঝিলিক। দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে বলছেন— ‘এবার গুটাও ফণা, কালো লেখা লিখো না হৃদয়ে’| মানে আমার হৃদয়কে বিষে কালো করো না। প্রবল ছোবলে তুমি যতটুকু ঢালো অন্ধকার/ তারও চেয়ে নীল আমি অহরহ দংশনের ভয়ে। তৃতীয় পঙ্ক্তিতে তিনি বলেছেন বিষাক্ত ছোবলের কথা, কিন্তু সেখানে বিষ শব্দের বিপরীতে ব্যবহার করেছেন ‘অন্ধকার’ শব্দটি। ফলে বিষের অ্যালিগরিক্যাল শব্দ বা রূপক হয়ে উঠেছে প্রাকৃতিক ‘অন্ধকার’ শব্দটি। এবং কবি বলেছেন বিষের চেয়েও বেশি নীল তিনি দংশনের ভয়ে। অর্থাৎ তিনি ভীতসন্ত্রস্ত। তুমি এমনভাবে তোমার নীলাম্বরী শাড়ি পরেছ যে মনে হয় রাত্রির মতো তা। যদি তুমি ডাকো তাহলে সেই মরণে ঝাঁপ দিতে পারি।

শেষ দুই পঙ্ক্তিতে তিনি বলছেন তাঁর মূল ইচ্ছার প্রকাশ।

বাঙালি কৌমের কেলি কল্লোলিত করো কলাবতী

জানতো না যা বাৎসায়ণ, আর যত আর্যের যুবতী

প্রথম পঙ্ক্তির ‘ক’ বর্গীয় অনুপ্রাস গোটা কবিতায় অনুরণিত হয়ে উঠেছে। আর দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে বলা হয়েছে কামকলায় পারদর্শী বাৎসায়ন যা জানত না, তা জানে না-ও আর্যের যুবতী। সনেট-৩-এর বিষয় শারীরিক কাম ও মানসিক বোধের বর্ণনা|

এখানে উল্লিখিত পানোখী হয়েছে হংসিনী। আর পালক উদোম করে উঞ্চ গায়ের আরাম দিতে বলেছেন। অর্থাৎ সঙ্গমাতুর কবির চেতনায় এ কথাও চলমান যে কক্কার ডাকের কথাও ভোলেননি বলতে সেই অষ্টাদশীকে। চরের জমি যেমন করে খুলে দেয় তার মাটির ভাঁজ, তেমন করে খুলে দিতে বলেছেন সেই নারীকে তার শরীরের সব ভাঁজ। এই যে বর্ণনা, কবিতার প্রতিটি শব্দের ভেতর দিয়ে চিত্রময় হয়ে উঠেছে, তার সাথে আমাদের মনোবাস্তবেও সেই ছবি ভেসে ওঠে। কারণ, ওই শব্দমালা আমাদের দৈনন্দিন যাপিত জীবনের ভেতরের জীবনকাহিনি উপমায় ফুল্ল হয়ে উঠেছে। আর তার ভূমি ও প্রতিবেশ থেকে নেওয়া উপাদান উপকরণের প্রতীক ও শব্দচিত্র আমাদের মোহিত করে।

এ-তীর্থে আসবে যদি ধীরে অতি পা ফেলো সুন্দরী,

মুকুন্দরামের রক্ত মিশে আছে এ-মাটির গায়,

ছিন্ন তালপত্র ধরে এসো সেই গ্রন্থ পাঠ করি

কত অশ্রু লেগে আছে এই জীর্ণ তালের পাতায়।

[সোনালী কাবিন: ৪ নম্বর সনেট]

কথক কবি তাঁর সুন্দরী কাঙ্ক্ষিতাকে বলছেন যদি আসো, তাহলে সন্তর্পণে পা ফেলে আসো, কারণ কবি মুকুন্দরামের রক্ত মিশে আছে এখানকার মাটিতে। তবে তিনি সতর্ক করছেন এই বলে যে আমার টোটেম হচ্ছে অভাবের অজগর। অর্থাৎ অভাবী সংসার তার। এই সংসারে আসতে হলে তাকে বুঝে-শুনে আসতে হবে। কেননা, প্রেম ছাড়া তার সংসারে অন্য কোনো সম্পদ নেই। তারপরও কবি শোনাচ্ছেন কোন মন্ত্র পড়ে তোমাকে এই দীন-দরিদ্রের ঘরে তুলব? তবে প্রেম কখনো কোনো ধর্ম মানেনি। ৫ নম্বর সনেটে তিনি যেন এক শবর যুবক। বলছেন তার প্রেমিকা শবরীকে—

আমার ঘরের পাশে ফেটেছে কি কার্পাশের ফল

গলায় গুঞ্জার মালা পরো বালা, প্রাণের শরবী,

কোথায় রেখেছো বলো মহুয়ার মাটির বোতল

নিয়ে এসো চন্দ্রালোকে তৃপ্ত হয়ে আচমন করি।

ব্যাধের আদিম সাজে কে বলে যে তোমাকে চিনবো না

নিষাদ কি কোনদিন পক্ষিণীর গোত্র ভুল করে?

প্রকৃতির ছদ্মবেশ যে-মন্ত্রেই খুলে দেন খনা

একই যাদু আছে জেনো কবিদের আত্মার ভেতরে।

নিসর্গের গ্রন্থ থেকে, আশৈশব শিখেছি এ-পড়া

প্রেমকেও ভেদ করে সর্বভেদী সবুজের মূল,

চিরস্থায়ী লোকালয় কোনো যুগে হয়নি তো গড়া

পারেনি ঈজিপ্ট, গ্রীস, সেরাসিন শিল্পীর আঙুল।

কালের রেঁদার টানে সর্বশিল্প করে থর থর

কষ্টকর তার চেয়ে নয় মেয়ে কবির অধর।

যাঁরা চর্যাপদের দোহা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, শবরী বালিকাকে। আল মাহমুদ সেই চর্যার শবর বালিকাটিকেই যেন নিয়ে এসেছেন তাঁর প্রেমিকা হিসেবে। ১২/১৩শ বছর আগের এ এলাকায় যে সামাজিক আকরণ ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ছিল বহমান, আল মাহমুদ তাকেই এনেছেন কবিতার প্রাণময় প্রগতি হিসেবে। এমনকি কৃষির লোককবি খনাকেও এনেছেন এই কবিতায় তাঁর কাব্যিক উপাদান হিসেবে। কেন এনেছেন? কারণ, সেই সুদূর অতীত সমাজ সংসারে মানবিক প্রেম ও প্রাকৃতিক সজ্জায় যে স্বাভাবিকতা ও সারল্য ছিল তারই উত্তরাধিকার নির্মাণের জন্যই একালের আল মাহমুদ খনার উল্লেখ করেছেন। তিনি কতটা ইতিহাসলগ্ন, আধুনিক চৈতন্যশাসিত এবং ইতিহাসের বর্ণময়তায় গর্বিত, প্রাণময় এবং তাদের সীমাবদ্ধতাও তিনি অকপটে বলেছেন এভাবে—পারেনি ঈজিপ্ট, গ্রীস, সেরাসিন শিল্পীর আঙুল। অর্থাৎ তারাও ব্যর্থ হয়েছেন চিরস্থায়ী সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে। আসলে চিরস্থায়ী বলে কিছু নেই। সবই ধ্বংসপ্রবণ। সবই পরিবর্তনশীল বা পরিবর্তনীয়। আর যা পরিবর্তনীয় তাই আধুনিক ও কালিক যাত্রার উপকরণে সমৃদ্ধ। এটাই প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম। আর, কালের রেঁদার কথা তুলে তিনি জানাচ্ছেন যে, কাল বা মহাকাল তার রেঁদার টানে যেমন সবকিছু ক্ষয় করে দিয়ে শীলিত করে, পরে নিঃশেষ করে তেমনি বিনাশও করে। ওই বিনাসের চেয়ে কষ্টকর নয় কবির অধর বা ঠোঁট। ওই ঠোঁট অধীর হয়ে আছে চুম্বন করতে।

নিজেকে নিবেদনের এই যে আকুল ভঙ্গি, তাতে আল মাহমুদের মানবিক বোধের ছবি আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। ‘মাৎস্যন্যায়’ হচ্ছে গোগ্রাসে গেলা, যা বড় মাছের স্বভাব। সেই স্বভাবে ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বোধ থাকে না। জলে বাস করা ছোট সব রকম মাছই বড় মাছের ভোগের শিকার। কবি সে রকম মানুষ নন।

কৌম সমাজের বাঙালি বলে নিজেকে চিত্রিত করলেও আল মাহমুদ করেছেন সমকালীন জীবনেরই ছবি, যেখানে রাজনৈতিক-সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণির আত্মবিক্রির কথা বলা হয়েছে। বিশেষ্য শব্দকে কবিরা কেন বিশেষায়িত করেন? শুধুই কি সেই বিশেষ্যকে বিশেষভাবে প্রকাশের জন্য? নাকি শব্দের গহনে লুকিয়ে থাকা অতিরিক্ত অর্থ ও তার ব্যঞ্জনাকে অন্য এক অর্থের দ্যুতিতে উদ্ভাসিত করতে?

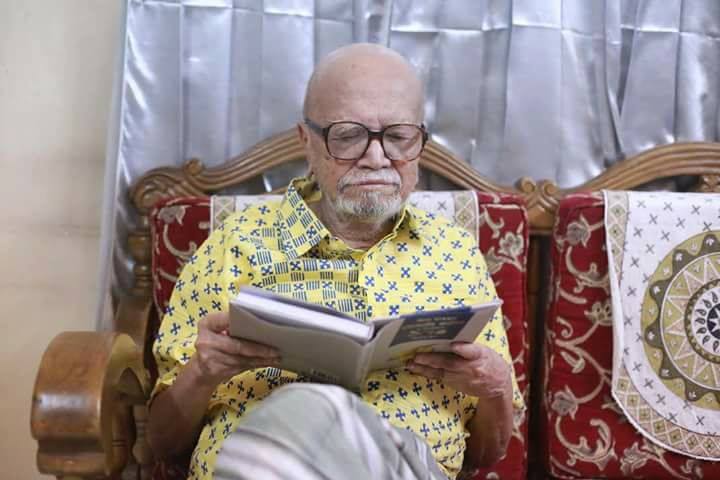

নিজ বাসভবনে আল মাহমুদ [২০১২] © ছবি: আবিদ আজম

আল মাহমুদ বলছেন, তাঁর মাৎস্যন্যায়ে সায় নেই। তিনি নিজেকে কৌম সমাজের মানুষ বলে দাবি করেছেন। কৌম সমাজের সামন্ত কোনো প্রভুর নামে কোনো শ্লোক রচনা করেননি আল মাহমুদ, বরং তিনি মনে করেন, তাঁর পূর্বপুরুষেরা হয়তো কোনো সম্রাটের দাস ছিলেন। তাঁরা হয়তো বিবেক বিক্রি করে বানাতেন বাক্যের খোঁয়াড়। ছয় নম্বর সনেটে এসব বর্ণনার পর তিনি নিজের অভিপ্রায় জানিয়েছেন—তিনি বাউল হতে চান। হতে চান তরুণ লালন। ৭ নম্বর সনেটে তিনি বলেছেন এ-দেশের ললিত বিবেক পোকায় খেয়েছে। আর পণ্ডিত সমাজ মগজ বিক্রি করে দিয়েছেন।

আট নম্বর থেকে ১৪ নম্বর সনেটে মূলত কবি বর্ণনা করেছেন এ দেশের প্রজ্ঞাবান ও ইতিহাস-সংস্কৃতিখ্যাত ব্যক্তিদের নাম আর নিজের চেতনা ও ঐতিহ্যের পরিচয়। এ-সব কবিতায় তিনি ব্যবহার করেছেন লোকমিথ [মনসার কাল, লোহার বাসর, বেহুলা, পুন্ড্রনগর, গৌতম, কৌটিল্য, বর্গী, কিরাত, সাম্য ও ধর্মসাম্য বোধ, লোকধর্ম, শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর, লোকসমাজের বিয়ের রিচুয়াল, লোক প্রতিজ্ঞা, লোকশ্রুতি ইত্যাদি]। শেষ দুই পঙ্ক্তিতে তিনি বলেছেন তাঁর মূল কথা: ‘এর ব্যতিক্রম বানু, এ-মস্তকে নামুক লানৎ/ ভাষার শপথ আর প্রেমময় কাব্যের শপথ।’ সবকিছুর পর তিনি শপথ নিচ্ছেন এই বলে যে এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না। হলে তাঁর মাথায় যেন লানৎ পড়ে। এই প্রতিজ্ঞার পেছনে আছে প্রেম ও প্রকৃতিজাত অভিজ্ঞানের বর্ণনা। আছে ধর্মবিশ্বাসের ভয় আর কাব্যেও প্রতি তাঁর যে মানসিক বিশ্বাস ও শক্তি তারই প্রকাশ।

মূলত চৌদ্দটি সনেটের ভেতর দিয়ে আল মাহমুদ তাঁর সামাজিক ও মানসিকতার সাংস্কৃতিক বর্ণনাই নির্মাণ করেছেন। চৌদ্দটি সনেট মূলত একটি কবিতায় পর্যবসিত হয়েছে। যেভাবেই হোক না কেন, আল মাহমুদ যে একজন সাম্যবাদী, ধর্মসাম্যবাদী ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার কবিপ্রাণ, এসব কবিতার ভেতর দিয়ে তারই প্রমাণ মেলে। এটাই একজন পূর্ণপ্রাণ কবির মূল চরিত্র।

এবার তাঁর এসব কবিতার উপমাসংরাগ ও চিত্রকল্পের রূপ দেখার আগে খুঁজে দেখা যাক তাঁর মনীষাজাত কবিতায় ব্যবহৃত শব্দমালার বিশেষণের রূপ।

অধিক মূলধন, প্রবল ছোবল, সজল চুম্বন, অনার্য প্রাচীন, অকর্ষিত উপত্যকা, রক্তের ধাঁধায়, অভাবের অজগর, সতেজ খুন, প্রকৃতির ছদ্মবেশ, ক্ষুধার্ত নদী, সুনীল চাঁদর, চরের মাটি, চোরের ছিনাল, সোনার মেকুর, অঘোর ঘুম, নতুন সকাল, দেবদ্রোহী ভাটির কুমার, প্রাণাহারী যম, রাক্ষ্মসী গুল্মের ঢেউ, কৌটিল্যের ঘুণ, শস্যের বিপদ, সুষম বন্টন, শ্রেণির উচ্ছেদ, সলাজ সাহস, অস্তিবাদী জিরাফ, অন্ধ আতঙ্ক, বাজখাঁই অধিকার, ন্যায়ের নিশান, কাঁপছে ঈশান, ফাটানো বিদ্যুৎ, ঝড়ের কসম, চুলের স্তবক, ধানের দোহাই, বৃষ্টির দোহাই, বায়ুভরা পালের দোহাই, বিদ্যুতের ফলা, আমিষের নলা, লজ্জার আগল, ভাষার শপথ, কাব্যের শপথ, নিম খুন ইত্যাদি বিশেষণের মাধ্যমে কবি আল মাহমুদ তাঁর চেতনার সংগুপ্ত চিত্রগুলো সৃষ্টি করেছেন। আর এর মধ্য দিয়ে রচিত হয়েছে যেসব ছবি, তাকে অনেকখানেই উপমার মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

‘বুদ্ধদেব বসু উপমাকে বিস্তারিত বিশেষণ বলে মনে করেছেন’। [মাহবুব সাদিক: ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৩৭] উপমা আসলে একটি শব্দচিত্রের সঙ্গে আরেকটি শব্দচিত্রের সৌন্দর্য বিনিময় করে নতুন একটি ছবি ও তার অনুভব সৃষ্টি করা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ‘চাঁদের মতো মুখ বা চাঁদপনা মুখ’, বাঁশির মতো নাক ইত্যাদি। প্রথমত চাঁদের মতো মুখ বা বাঁশির মতো নাক বাস্তবে সেই সৌন্দর্য সৃষ্টি করে না। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অর্থ বা গূঢ়ার্থ, যাকে পঙ্ক্তির ডিপ স্ট্রাকচারের প্রতীকী অর্থ বলে জানি আমরা, সেই অর্থে চাঁদের আকৃতি ও তার অপার্থিব্য আলোময় শোভাকেই প্রকাশ করে মানুষের মুখে। তেমনি বাঁশির মতো আকৃতির নাক নয়, বাঁশিতে তোলা সুরের যে গহনগামী মোহনীয় শব্দমঞ্জরি, তাকেই বাঙ্ময় করে তোলা হয়েছে। উল্লিখিত উপমা দুটি আসলে বিশেষণের গুণেই তাদের প্রতীকী সৌন্দর্য নির্মাণ করে নিয়েছে। ঠিক এভাবেই আল মাহমুদ তাঁর সোনালি কাবিনের চৌদ্দটি কবিতায় যেসব বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে উপমার দায় শোধ করেছে, কোথাও ওই বিশেষণ তার অভিপ্সীত ইচ্ছার রূপ সৃষ্টি করেছে, কোথাও সৃজন করেছে নব উপলব্ধি।

সোনার মেকুর, রক্তের ধাঁধা, অভাবের অজগর, সতেজ খুন ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত শব্দমালায় আমরা পাব ‘ঘনীভূত উপমা’, যা একই সঙ্গে কবির সংগুপ্ত ইচ্ছার রূপায়ণ করছে, এর পাশাপাশি নির্মাণ করছে ঘনীভূত চিত্রকল্পও। অভাবের অজগর এমনই একটি চিত্রকল্প, যা অজগর সাপকে অভাবের সাথে তুলনা করায় এর তৃতীয় একটি অর্থ পেয়ে যাই। আর তা হলো কথক কবির সংসারে নিত্যই বিরাজমান অভাব, যা অজগরের মতো বিশাল ও ক্ষুধায় আক্রান্ত। এই ক্ষুধার্ত অজগরও যে মানুষের প্রেমের অমোঘ টানের কাছে তুচ্ছ হয়ে যেতে পারে, তা আমরা জানি বা বিশ্বাস করি। খুনের রং লাল, এটাই শাদা চোখে আমরা দেখি। কিন্তু খুন যখন ‘নিম’ বলে চিত্রিত হয়, তখন এর নতুন এক অর্থ দাঁড়ায়। ‘নিম’ একটি বোধ, যা আমাদের চেতনার ভেতর লুকিয়ে থাকে। নিম আলো বললে আমরা বুঝি ওই আলোর পাওয়ার বা জ্যোতি কম। কিন্তু নিম খুন বললে কি আমাদের মনে এই বোধ জাগে যে রক্তপ্রবাহ কম বা তেজহীন? বর্গীরা লুটেছে ধান নিম খুনে ভরে জনপদ/ তোমার চেয়েও বড়ো হে শ্যামাঙ্গী, শস্যের বিপদ। এখানে নিম খুন যে ভয়ের অংশ, ক্ষতির কারণ, সে আমরা বিলক্ষণ বুঝতে পারি। এবং কবি বলছেন, তাঁর শ্যামাঙ্গীর চেয়েও আজ বড় বিপদ হচ্ছে শস্যের। আজকের জামানায় আমাদের ধানবীজ কী রকম বিপদের মধ্যে পড়েছে, যারা করপোরেট ব্যবসায়ীদের খপ্পর সম্পর্কে জানেন, বা উপলব্ধি করতে পারছেন সেই ক্ষতি কত বড় ও ব্যাপক, তা-ও বুঝতে পারছেন।

কৌম সমাজের বাঙালি বলে নিজেকে চিত্রিত করলেও আল মাহমুদ করেছেন সমকালীন জীবনেরই ছবি, যেখানে রাজনৈতিক-সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণির আত্মবিক্রির কথা বলা হয়েছে। বিশেষ্য শব্দকে কবিরা কেন বিশেষায়িত করেন? শুধুই কি সেই বিশেষ্যকে বিশেষভাবে প্রকাশের জন্য? নাকি শব্দের গহনে লুকিয়ে থাকা অতিরিক্ত অর্থ ও তার ব্যঞ্জনাকে অন্য এক অর্থের দ্যুতিতে উদ্ভাসিত করতে? ভাষার শক্তি-সৌন্দর্য ও প্রবাহকে গতি দিতেই মুখ্যত ব্যবহৃত হয় বিশেষণ। ভাষার প্রতিমা সেখানে ব্যবহারকারী মানুষের মনে ও চেতনায় সর্বদাই সচল রয়েছে।

এবার দেখা যেতে পারে এই বিশেষণযুক্ত শব্দগুলোর চিত্রময়তার বর্ণময়তা ফুটেছে কতটা।

‘দেহ দিলে দেহ পাবে, দেহের অধিক মূলধন/ আমার তো নেই সখি, যেই পণ্যে অলঙ্কার কিনি।’ [১ নম্বর সনেট] কবি তাঁর মনের কথা সরাসরি অকপটে বলেছেন। কারণ তাঁর যা কিছু মূলধন, তার চেয়ে এক বিন্দু বেশি নেই, যা দিয়ে বধূর জন্য অলঙ্কার কিনবেন। মূলধনকে তিনি ‘অধিক’ বিশেষণে তাঁর মনোকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে। সোনা দিয়ে তৈরি মেকুর বা বেড়াল কি কখনো কারও দুধের বাটি নিঃশেষ করতে পারে? এই অসম্ভব ছবি লুকিয়ে আছে আমাদের আদি মনন কর্তৃক নির্মিত ‘জাদুবাস্তব’ চেতনায়। আমাদের অনেক লোকগল্পে ওই জাদুর কাজ লক্ষ করা যায়, যা অবাস্তব ও অসম্ভব হলেও গল্পে এবং কবিতায় তার উপস্থিতি আমরা লক্ষ করি।

আমাদের সামাজিক বাস্তবতায় যে স্বপ্নগুলো বিদ্যমান কিন্তু কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি, কবি সেই প্রত্যাশারই কথা বলেছেন এখানে—

এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত

তাদের পোশাকে এসো এঁটে দিই বীরের তকোমা।

আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বন্টন,

পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণির উচ্ছেদ,

এমন প্রেমের বাক্য সাহসিনী করো উচ্চারণ

যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ।

[সোনালী কাবিন: ১০ নম্বর সনেট]

এই কবিতাংশে আছে কবির রাজনৈতিক অভিপ্রায় ও মানব চেতনার আদি রূপ। ধর্ম নিয়ে যে অমানবিক ভেদাভেদ চলছে বা আছে, তা যেন আর না হতে পারে, সে জন্য কবি তাঁর প্রেমিকাকে বলছেন সাহসিনী সেই সত্য উচ্চারণ করো, যাতে জাতপাত ইত্যাদি ধর্মের নামে চলতে না পারে। ধর্ম ও শ্রেণির স্বার্থ যে একই উৎসের ফসল, সেটা আল মাহমুদ তাঁর যৌবনে বুঝেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তা ইসলামের প্রগাঢ় সত্যের কাছে নত হয়েছে। তবে মানুষের মানবতা ও মানবিক পৃথিবীর জন্য তাঁর আকুল আকুতি লক্ষ করা যায় শেষ পর্বের কবিতায়ও।

সাদৃশ্যমূলক চিত্রকল্প নির্মাণে ‘মত’ শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সোনালি কাবিনের কবিতাগুলোতে সেই রকম সাদৃশ্যমূলক উপমা ব্যবহৃত হয়নি বললেই চলে। তবে তাঁর অন্য একটি ফর্ম বা রীতি আমরা লক্ষ করি। আত্মবর্ণনামূলক কবিতায় কেবল নিজের কথা বলার সময় কোনো সাদৃশ্য রচনা না করেও কবিতার ভেতরে বর্ণনা করা যায় চিত্রকল্পময় দৃশ্য।

চরের মাটির মতো খুলে দাও শরীরের ভাঁজ

[সোনালী কাবিন: ৩ নম্বর সনেট]

সতেজ খুনের মতো এঁকে দেবো হিঙুলের টিকা

[সোনালী কাবিন: ৪ নম্বর সনেট]

গাঙের ঢেউয়ের মতো বলো কন্যা কবুল কবুল

[সোনালী কাবিন: ১৩ নম্বর সনেট]

চৌদ্দটি সনেটে মাত্র তিনটি পঙ্ক্তিতে সাদৃশ্যমূলক শব্দ মতো ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এর বাইরে প্রায় প্রতিটি পঙ্ক্তিতেই আছে সাদৃশ্যমূলক উপমার মতোই চিত্র, যা চিত্রকল্পের দাবি পূরণ করেছে।

‘হিউয়েন সাঙের দেশে শান্তি নামে দেখো প্রিয়তমা’ বলার পর আমাদের অন্তর্গত চোখে ভেসে ওঠে চীন দেশের রাজনৈতিক উত্থানের ইতিহাস। ‘আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বন্টন’ বলার পর গণমানুষের সাম্যময় এক রাজনৈতিক সমাজকাঠামোর ছবি আমরা পাই, যা আল মাহমুদের রাজনৈতিক চেতনারই প্রকাশ।

২০১৪ সালে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় আল মাহমুদ © ছবি: আল নাহিয়ান

আমারে উঠিয়ে নাও হে বেহুলা, শরীরে তোমার,

প্রবল বাহুতে বেঁধে এ-গতর ধরো, সতী ধরো

তোমার ভাসানে শোবে দেবদ্রোহী ভাটির কুমার।

[সোনালী কাবিন: ৮ নম্বর সনেট]

এই তিন পঙ্ক্তিতে আল মাহমুদ অনাম্নী তাঁর প্রেমিকাকে এবার লোকগল্পের বেহুলা বলে চিত্রিত করেছেন। এবং তিনি তাকে বলছেন তাকে ধরতে। আর কবি নিজেকে ভাটির দেবদ্রোহী লখিন্দর বলে চিত্রিত করেছেন। আমরা বেহুলা লখিন্দরের লোকমিথের কাহিনি জানি। সাপে কাটা লখিন্দরকে কলার মান্দাসে তুলে নিয়ে দেবসভায় গিয়েছিলেন স্বামীর জীবন বাঁচাতে। আল মাহমুদ সেই চিত্রই তুলে এনেছেন এ কারণে যে তার প্রেমিকা যেন স্বামীর [যদিও বিয়ে হয়নি] জীবন বাঁচাতে ওই রকম ইচ্ছা পোষণ করে। এই যে প্রতীকী বেহুলা ও দেবদ্রোহী লখিন্দর হিসেবে নিজেকে সৃষ্টি করে যে বিশাল মিথিক্যাল কাহিনিচিত্র নির্মাণ করেছেন, তা আমাদের চেতনায় নতুন অভিজ্ঞান সৃষ্টি করে।

‘প্রকৃতির ছদ্মবেশ যে-মন্ত্রেই খুলে দেন খনা’ এই পঙ্ক্তিতে খনা নামটি আমাদের কৃষিসভ্যতার বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত কাজের যে কাহিনি মেলে দেয়, তা লোকবাংলার গোটা সমাজ-সংসারের ভেতর থেকে জাত হয়েছে। ফলে প্রকৃতি ও খনা মিলে সৃজন করেছে নতুন চিত্রসাম্য, যা আমাদের চেতনায় অন্য এক চিত্রকল্পের জন্ম দেয়।

‘আমার ঘুমের মধ্যে ছুঁয়ে গেছে মনসার কাল’ এই বাক্য আমাদের মনসা দেবীর কাহিনিতে নিয়ে যায়, যা চলমান সমাজ বাস্তবতারই প্রতীকী উচ্চারণ হয়ে উঠেছে। ‘বর্গীরা লুটেছে ধান নিম খুনে ভরে জনপদ’ এখানে আমাদের লোকবাংলায় ঘটে যাওয়া লুটেরা বর্গীদের নারকীয় লুটপাটের ইতিহাস উঠে এসেছে। জলদস্যুদের হাত থেকে ধান [শস্য] রক্ষা করতে পারত না এ দেশের কৃষক সমাজ। সে কথাই বলেছেন আল মাহমুদ। এবং বলেছেন, সেই হরণের যে ক্ষতি, তা শ্যামাঙ্গীকে হারানোর চেয়েও ভয়াবহ ক্ষতি।

‘হিউয়েন সাঙের দেশে শান্তি নামে দেখো প্রিয়তমা’ বলার পর আমাদের অন্তর্গত চোখে ভেসে ওঠে চীন দেশের রাজনৈতিক উত্থানের ইতিহাস। ‘আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বন্টন’ বলার পর গণমানুষের সাম্যময় এক রাজনৈতিক সমাজকাঠামোর ছবি আমরা পাই, যা আল মাহমুদের রাজনৈতিক চেতনারই প্রকাশ। কেননা, তিনি চান তাঁর ধর্ম [ইসলাম] হোক ওই ফসলের সুষম বণ্টন ব্যবস্থারই মতো। ‘পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণির উচ্ছেদ’ বলার পর আল মাহমুদকে আর তাঁর রাজনৈতিক চেতনার মর্মমূল বলে দিতে হয় না। তিনি চান সমাজে বিদ্যমান যে শ্রেণির নির্মম অবস্থান বিরাজমান, যা ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কেবল ব্যবধানই রচনা করেনি, মানুষের মৌলিক সাম্যকে আশরাফ ও আতরাফ হিসেবে দুই অমানবিক শেণিতে বিভক্ত করেনি, মন ও মননে নির্মাণ করেছে সামাজিক ঘৃণার উৎস। এ হলো মুসলিম সমাজের পরিপ্রেক্ষিত। অন্যদিকে হিন্দু সমাজে এই শ্রেণি বিভেদ, মারাত্মক বর্ণবাদিতায় কণ্টকিত।

চৌদ্দ নম্বর সনেটের প্রথম চার পঙ্ক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ওই চার পঙ্ক্তি কবির চেতনার কথাগুলো বর্ণিত হয়েছে।

বৃষ্টির দোহাই বিবি, তিলবর্ণ ধানের দোহাই

দোহাই মাছ-মাংস দুগ্ধবতী হালাল পশুর,

লাঙল জোয়াল কাস্তে বায়ুভরা পালের দোহাই

হৃদয়ের ধর্ম নিয়ে কোন কবি করে না কসুর।

লোকসমাজে এই ‘দোহাই’ শব্দটি বহুল পরিচিত ও ব্যবহৃত। কেউ যদি কোনো কথায় সন্দেহ পোষণ করে, তবে তিনি কসম খান বা দোহাই করেন—আল মাহমুদ যেমনটা করেছেন। আল মাহমুদ যেহেতু কবি, তাই তিনি কাব্যিক সৌন্দর্য নির্মাণে ওই প্রবহমান লোকজ বিশ্বাসের উপাদান ব্যবহার করেছেন। আর এভাবেই তিনি লোক বাংলার কথক হয়ে উঠেছেন।

@Faridi Numan, আপনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। ছবিটি তর্ক বাংলা পেয়েছিল আবিদ আজমের সৌজন্যে। আবিদের সঙ্গে আলাপ করে আমরা ছবির ক্যাপশনে আপনার নাম সংযুক্ত করলাম।

তর্ক বাংলা ডেস্ক

আগস্ট ১০, ২০২১ ২০:১১

সকাল সাহিত্য পরিষদের ছবিটি আমি (ফরিদী নুমান) তুলেছিলাম

Foridi Numan

আগস্ট ১০, ২০২১ ১৮:২৪