অমর্ত্য সেনের জীবন ও পৃথিবী

নিজের কথা

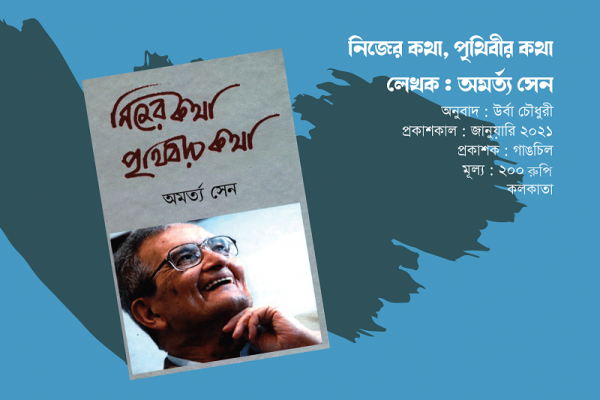

ছোট একটা বই এটা। দুটি মাত্র প্রবন্ধ। ১৯৯৮ সালে নোবেল বিজয়ের বছর লিখেছিলেন নিজের কথা নামের লেখাটি। মূল লেখাটি নোবেল পুরস্কারের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। উর্বা চৌধুরীর অনুবাদে এই বইয়ে বাংলায় উঠে এসেছে অমর্ত্য সেনের জীবন। অতি সংক্ষেপে, কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায়, আরও জানার আগ্রহ তৈরি হয়। অমর্ত্য সেনের পূর্ণাঙ্গ জীবনী এসে গেছে—হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। দীর্ঘ কর্মময় জীবনের দীর্ঘ আখ্যান। যাঁরা বাংলাতেই পড়বেন, তাঁদের সম্ভবত অনুবাদের জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। ওটা পড়ার আগে এই বইটা পড়ে নেওয়া যায়। বইটির দ্বিতীয় রচনা আসলে দিল্লিতে দেওয়া ইউনেসকো বক্তৃতা—সহস্রাব্দে পৃথিবী। এটিও ১৯৯৮ সালের।

নিজের কথা বলতে গিয়ে অমর্ত্য সেন যা যা বলেছেন, এসব হয়তো তথ্য আকারেই আমরা পেতে পারি। কিন্তু বলার ভঙ্গি এত দারুণ! এটা কিছুতেই তথ্যে মিলবে না। এমনকি অন্য কেউ বহু গবেষণা করে লিখলেও এই স্বাদ পাওয়া যেত না। তাঁর জন্মই হয়েছে লেখাপড়ার জন্য। নিজেই বলেছেন, বিদ্যাচর্চা ছাড়া জীবনে অন্য কাজ পেশা হিসেবে নেননি। তাঁর জন্ম হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, তারপর পুরো জীবন কেটেছে এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরেক বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। আর জেনেও ভালো লাগে যে সারা জীবন শিক্ষার সঙ্গে বাস করা এই জ্ঞানতাপসের সঙ্গে প্রথম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম জড়িয়ে আছে, সেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর বাবা আশুতোষ সেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যামিস্ট্রির শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের বাড়ি ছিল ঢাকার ওয়ারীতে। ওয়ারী, রমনা, পুরান ঢাকায় কেটেছে তাঁর শৈশবের কিছু অংশ।

অবশ্য তাঁর জন্ম হয়েছে শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথের গড়ে তোলা বিশ্বভারতীতে। দাদামশাই ক্ষিতিমোহন সেন সেখানে সংস্কৃত এবং মধ্যযুগীয় ভারতীয় সংস্কৃতির শিক্ষক ছিলেন। অমর্ত্যের মা অমিতা সেনও বিশ্বভারতীর ছাত্রী ছিলেন। তিন থেকে ছয়—ছেলেবেলার এই তিনটি বছর কেটেছে বার্মার মান্দালয়ে। বাবা সেখানে অধ্যাপনা করতেন।

তাঁর প্রথম শিক্ষালয় ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি’স স্কুল। এখানেই লেখাপড়া শুরু অমর্ত্যের। পরে শান্তিনিকেতনে স্কুল শেষ করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ। তারপরে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে তাঁর লেখাপড়া। শান্তিনিকেতনের কথা বিশেষভাবে বলেছেন তিনি। সেখানে ভালো রেজাল্টকেই সবচেয়ে মূল্যবান ধরা হতো না, চিন্তার গভীরতাই ছিল মাপকাঠি। মজা করে বলেছেন, তাঁকে ভালো রেজাল্টের বদনাম কাটাতে চিন্তার গভীরতার প্রমাণের জন্য বাড়তি চেষ্টা করতে হতো। আর সেটা করতে গিয়েই পুরো পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে গিয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে যাওয়ার আগেই মানুষের পরিচয়ের বৈচিত্র্য নিয়ে তাঁর স্পষ্ট ধারণা হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪০-এর দশকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভয়াবহতা তাঁর চিন্তার জগতে স্থায়ী পরিবর্তন এনেছিল। দুঃখ করে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথকে সেসব দেখতে হয়নি, তিনি একদিক দিয়ে ভাগ্যবান ছিলেন। তাঁর শৈশবস্মৃতিতে বেদনার সঙ্গে মিশে আছে ধর্মের নামে বিপুল গণহত্যার দাগ। সেই হিংস্র উন্মত্ততা দেখতে দেখতেই তিনি বুঝতে পারেন, দরিদ্র মানুষের আর্থিক অক্ষমতা তাঁর অন্যান্য সক্ষমতা—এমনকি স্বাধীনতাকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে দেয়।

তিন থেকে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত সংস্কৃত, গণিত ও পদার্থবিদ্যার বৈচিত্র্যে মেতে ছিলেন তিনি। এরপর অর্থনীতির বিচিত্র আকর্ষণেই আজীবনের তরে বাঁধা পড়েন। প্রেসিডেন্সি কলেজ নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস মনোমুগ্ধকর। সেখানকার একঝাঁক পণ্ডিত শিক্ষক তাঁর ভবিষ্যৎ মনোজগতের ভিত তৈরি করে দেন। ভবতোষ দত্ত, তাপস মজুমদারসহ শিক্ষকদের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন। দারুণ কিছু সহপাঠী বন্ধু পেয়েছিলেন বলে কলেজজীবন ভরে উঠেছিল আনন্দে। এসবই তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ব্যাপ্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন পাশের গ্রামের নিরক্ষর, দরিদ্র শিশুদের জন্য সান্ধ্যস্কুল চালানোর কাজ করেছেন অমর্ত্য। প্রেসিডেন্সির রাজনৈতিক আবহে এসে বামপন্থী রাজনীতিতে আগ্রহ বোধ করেন। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের দগদগে স্মৃতি তখনো টাটকা। সেই দুর্ভিক্ষের শ্রেণিচরিত্র দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। উচ্চবিত্তের কথা বাদ দিলেও, সেই দুর্ভিক্ষের আঁচড় মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্নবিত্তের গায়েও তেমনভাবে লাগেনি। এর শিকার হয়েছিল একেবারে নিচুতলার ভূমিহীন ও ক্ষেতমজুরেরা। কুড়ি লাখ থেকে ত্রিশ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

প্রেসিডেন্সির ছাত্ররা রাজনৈতিকভাবে খুবই সচেতন ছিল। সেই সময় বামপন্থী রাজনীতিতে সামাজিক সমবেদনা, রাজনৈতিক নিষ্ঠা এবং সুযোগসাম্যের প্রতি দায়বদ্ধতার উচ্চ নৈতিক ও গভীর নীতিনিষ্ঠা খুবই ছিল। হয়তো সক্রিয়ভাবে জড়িয়েই পড়তেন। কিন্তু কিছু সংশয় তাঁকে সরিয়ে রাখে। তাঁর রাজনৈতিক ঝোঁকটা ছিল বিরোধীদের গঠনমূলক ভূমিকার দিকে। ভিন্নমতের প্রতি সহিষ্ণুতা ও বহুত্ববাদের প্রতি তিনি ছিলেন দায়বদ্ধ। এসব নিয়ে খুব দোটানায়ই পড়েছিলেন তিনি। কল্যাণ অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক অসাম্য ও দারিদ্র্য নিয়ে কাজ করার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ লেখাপড়ার ভাবনা প্রেসিডেন্সিতেই তাঁর মাথায় কাজ করতে শুরু করে। সুইডিশ একাডেমির স্বীকৃতি এ পথেই এসেছে।

১৯৫৩ সালে বিশ বছর বয়সে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে পড়তে যান। সহপাঠী হিসেবে পান রেহমান সোবহান, মাহবুব উল হকসহ অনেককেই—যাঁরা অর্থনীতি নিয়ে মৌলিক গবেষণা করছিলেন। শিক্ষকদের মধ্যে বিভিন্ন ঘরানার অর্থনীতিবিদ ছিলেন। নিও ক্ল্যাসিক্যাল, মার্ক্সিস্ট, কনজারভেটিভ—সব শাখায়ই গবেষণা চলত। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে তর্কবিতর্কের একটা স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ছিল। ব্যাচেলর ডিগ্রির পর গবেষণার জন্য বেছে নেন চয়েস অব টেকনিকস অর্থাৎ উৎপাদনের প্রযুক্তিকৌশলের চয়ন। গবেষণার প্রথম বছরেই এমন কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল তার হাতে এসে যায়, যা দিয়েই একটা পূর্ণাঙ্গ থিসিস হয়ে যায়। ফলে ছুটি নিয়ে দেশে চলে আসেন। কলকাতায় তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে। সেখানে তাঁকে অধ্যাপকের চেয়ার দেওয়া হয়। তাঁর বয়স তখন মাত্র তেইশ। সে সময় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল, দেয়ালে দেয়ালে ‘দোলনা থেকে অধ্যাপক’ কার্টুন আঁকা হয়েছিল। তপন রায় চৌধুরীর বাঙ্গালনামায় ওই সময়ের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এসব সত্ত্বেও যাদবপুর ভালো লেগেছিল তাঁর। দুই বছর পরে কেমব্রিজে ফেরেন এবং ছক ভেঙে দর্শন পড়ার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৬০-৬১-তে ট্রিনিটি কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে এমআইটিতে যান। সেখানকার চমৎকার বিদ্যাচর্চার পরিবেশ মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। তিন বছর পরে কেমব্রিজ ছেড়ে দিল্লির স্কুল অব ইকোনমিকস ও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর কাজ নিয়ে চলে আসেন নিজের দেশে। দিল্লিতেই শেষ করেন কালেকটিভ চয়েস অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার-এর কাজ। সদ্য কৈশোর পেরিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজজীবনে যেসব প্রশ্ন তাঁকে বিচলিত করেছিল—এই কাজে সেসবের উত্তর খুঁজেছেন। কোনো কিছু বেছে নেওয়ার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন আগ্রহ কাজ করে—এমন ব্যক্তিগত বিভিন্নতা নিয়ে যুক্তিসংগত সামাজিক চয়ন সম্ভব কি না, খুঁজেছেন সেই প্রশ্নের উত্তর।

১৯৭০ সালে দিল্লি ছেড়ে লন্ডনে ফেরেন। জীবনীতে ব্যক্তিগত তথ্য কীভাবে দিতে হয়, পাঠক এখানে এসে অবাক হয়ে দেখবেন। লন্ডনে ফেরার কারণ হিসেবে বলেছেন, দিল্লিতে তাঁর স্ত্রী নবনীতা দেবসেনের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা হচ্ছিল, লন্ডনে তিনি ভালো থাকবেন ভেবে দুই মেয়েসহ লন্ডনে চলে যান। কিন্তু লন্ডনে যাওয়ার কিছুদিন পরেই তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে। এই ঘটনার ব্যাখ্যা নবনীতা কীভাবে করেছেন, জানি না আমি। তবে পড়তে পড়তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন পাঠক। কিন্তু সেটা নিয়ে আর একটা কথাও লেখেননি অমর্ত্য। দ্রুত চলে গেছেন নবনীতার পরিচয়ে। সাবেক স্ত্রী সম্পর্কে শ্রদ্ধাভরে বলেছেন, ‘তিনি অত্যন্ত সফল এক কবি, সাহিত্য সমালোচক, সমকালীন বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখিকা; অনেক কিছুই আমি নবনীতার কাছে শিখেছি।’

মেয়েদের নিয়ে দেশে ফিরে নবনীতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময় আঠারো বছর বয়সে হওয়া ক্যানসার নিয়ে আবার আশঙ্কা তৈরি হয় অমর্ত্যের। দীর্ঘ এক সার্জারি করাতে হয়। জানা যায় ক্যানসার ফিরে আসেনি, তবে আগেরবারের কড়া রেডিয়েশন চিকিৎসার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে হাড়ের ক্ষয় মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। অমর্ত্য নিজেই বলেছেন, তাঁর রসবোধ অতি দুর্বল। কিন্তু নিজের কথা বলতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই তিনি সেটা ভুল প্রমাণ করেছেন। পাঠকের হাসিমুখ দেখতে পেলে তিনি নিজেও সেটা বুঝতে পারতেন। নিজের অসুখ নিয়েই রসিকতা করেছেন তিনি। সার্জারির পর জ্ঞান ফিরেই তিনি যখন জানতে চান, তাঁর ক্যানসার ফিরে এসেছে কি না। তখন রোগীর সঙ্গে অসুখ নিয়ে কথা বলার অনুমতি না থাকা নার্স শুধু বলেছেন, সবাই আপনার খুব প্রশংসা করেছেন! অমর্ত্যের তখন মনে হয়েছে, তাহলে ক্যানসার না ফিরতে দেওয়া প্রশংসা পাওয়ার মতো ব্যাপার! এবং এই পণ্ডিত সেই অভিজ্ঞতাও তাঁর গবেষণায় ব্যবহার করেছেন!

তিন বছর পর ১৯৭৩ সালে এভা কলোরনিকে বিয়ে করেন। আইন, দর্শন ও অর্থনীতি নিয়ে লেখাপড়া করা এভার সঙ্গে তাঁর খুব উষ্ণ সম্পর্ক ছিল। তাঁর গবেষণার কাজেও অনেক বাস্তবসম্মত পরামর্শ দিতেন লন্ডন গিল্ডহল বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক। বারো বছরের সংসারে এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে ক্যানসারে মারা যান এভা। মেয়ে ইন্দ্রানীর তখন দশ, ছেলে কবীরের আট। ছেলের নাম কবীর রেখেছেন জেনে পাঠকের মনে পড়ে যাবে ক্ষিতিমোহন সেনের কথা। সন্ত কবীরের দোহা সংগ্রহ করতে গিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছিলেন এই পণ্ডিত। নাতির পুত্র হয়ে যেন সেই কবীর আবার ফিরে এসেছে।

এই সময় মা-হারা ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি চলে যান আমেরিকা। শুরু হয় হার্ভার্ডের জীবন। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত হার্ভার্ডেই কাজ করেন মূলত কল্যাণ অর্থনীতি ও রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে শতাব্দী শেষের দিকে আবার ফিরে আসেন লন্ডনের সেই পুরোনো ট্রিনিটি কলেজ ক্যাম্পাসে। তৃতীয় স্ত্রী এমার সঙ্গে শুরু হয় নতুন পথচলা। এমা একজন তুখোড় ইতিহাসবিদ ও অর্থশাস্ত্রী।

সহস্রাব্দে পৃথিবী

পৃথিবীকে পেছনের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায় শুধু ইতিহাস জানলে। এই অর্থনীতিবিদের ইতিহাসে কতটা দখল ছিল বোঝা যায় যখন তিনি সামান্য একটা প্রবন্ধে এক হাজার বছরের কথা বলে ফেলেন। যেখানে একশো বছরই মানুষের আয়ুর তুলনায় অনেক বেশি, সেখানে এক হাজার বছরের ফ্রেম একবারে মাথায় আটকে ফেলতে হলে জ্ঞানের নানা শাখায়ই দখল থাকতে হয়। শুধু ইতিহাস পড়লেই বদলের ধারাবাহিকতা ধরা যায় না। অর্থনীতি, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাসের গভীর জ্ঞানের মিশেলে এই দৃষ্টি অর্জিত হয়। দাদা ক্ষিতিমোহন সেনের কাছেই হয়তো সেই প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর।

দুই হাজার সহস্রাব্দের আগে পৃথিবীতে এক হাজার সহস্রাব্দ এসেছিল। একটা শতাব্দী নয় কিন্তু, একটা সহস্রাব্দ! এক হাজার সহস্রাব্দ! বলেছেন, ইতিহাসের কোনো বিশেষ মুহূর্ত যদি একবার আমাদের মনে গেঁথে যায়, তবে কী ঘটছে এবং কী ঘটতে পারে, তা নিয়ে চিন্তা করার জন্য সেই মুহূর্তটিকে একটি ভালো উপলক্ষ হিসেবে কাজে লাগানো যায়।

১০০০ খ্রিস্টাব্দ যখন আসন্ন, সেই সময় পৃথিবীতে কী ঘটছিল? সহস্রাব্দ শেষ হয়ে আসছে—এই ব্যাপারটাই একটা উদ্বেগ ও ভয়ের অনুভূতি তৈরি করছিল। ইউরোপে এমন একটা ধারণা খুব প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল যে, সহস্রাব্দ শেষ হওয়ামাত্র পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে; সেই সঙ্গে ঘটে যাবে ভয়াল সেই ‘শেষ বিচার’। শেষ পর্যন্ত ১০০১ সাল যখন এসে পড়ে, হাজার হাজার ত্রস্ত ইউরোপবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। তবে এই সব আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও বাণিজ্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম থেমে থাকেনি। যতই সহস্রাব্দের শেষে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয় থাকুক, ১০০০ সালে পৌঁছে যাওয়ার আগ মুহূর্তেও থেমে থাকেনি যুদ্ধ ও সংঘাত। বিশেষ করে ইউরোপের যুদ্ধগুলো আগের মতোই চলতে থাকে।

ইউরোপীয় এই ভীতির তুলনায় সে সময় প্রাচ্য ছিল স্বাভাবিক ও শান্ত। যদি উল্টোটা হতো, তাহলে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের ঘোর বৈপরীত্য নিয়ে সওয়াল করা উকিলেরা বলতেন, দেখো, পশ্চিম কত যুক্তিশীল আর পুব কত অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী। আমরা যদি গত সহস্রাব্দকে একটা বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে দেখি, দুটি বড় পরিবর্তন নজরে পড়তে বাধ্য। শুরুর দিকে পুরো পৃথিবীতে ইসলামি ক্ষমতার উত্থান ঘটেছে, আর শেষের দিকে এসে বিশ্বজুড়ে আধিপত্য বিস্তার করেছে পশ্চিমি দুনিয়া। এই দুই ঘটনাই সাধারণভাবে গোটা পৃথিবীর চরিত্র বদলে দিয়েছে।

ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ইতিহাস বলার আগে বলে রাখা ভালো যে, প্রাক-মুসলিম ভারতবর্ষও নিছক হিন্দু ভারত ছিল না। ইসলাম-পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন অশোক, তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। বস্তুত বাংলা খুব দ্রুত বৌদ্ধ শাসন থেকে মুসলিম শাসনের অধীনে আসে, মাঝখানে অতি ক্ষণস্থায়ী হিন্দু রাজত্ব ছিল। এটাও বলে রাখা দরকার যে ভারতে গত সহস্রাব্দের আগে ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান ধর্মেরই ভালো রকম অস্তিত্ব ছিল।

ভারতের ব্রিটিশ শাসকেরা যেমন শাসিতদের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, মুসলমান শাসনকাল তেমন ছিল না। দেশবাসীর একটা বড় অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এর ব্যাপকতা এতটাই বেশি ছিল যে, জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বের প্রধান চারটি মুসলিম দেশের তিনটিই ভারতবর্ষে। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ছাড়াও ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটিয়েছিলেন ভারতীয় মুসলমানরা, যারা গুজরাত থেকে গিয়েছিলেন।

এখন যদি আমাদের ভেঙে ভেঙে দেখতে হয় যে একটা সহস্রাব্দজুড়ে দাপুটে ইসলাম শাসন সহস্রাব্দের শেষে এসে পশ্চিমা শাসনের কাছে কীভাবে পরাভূত হয়ে গেল, তাহলে ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির যোগ ঘটিয়ে দিতে হবে। পুঁজির বিকাশের ধরন বদলে দিয়ে সহস্রাব্দের শেষে এসে বিলাস দ্রব্য কবজা করে নিয়েছে অর্থনীতি। পৃথিবীকে গণতন্ত্র নামের ম্যাজিক দেখিয়ে প্রাচ্যকে কবজা করেছে পশ্চিম? নাকি আরও বিষয় আছে? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে এই বই যথেষ্ট নয়। কিন্তু প্রশ্নগুলো মাথায় গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন অমর্ত্য।

এই বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশে অমর্ত্য সেন বলেছেন উৎসভূমির অপ্রাসঙ্গিকতা নিয়ে। কোনো আইডিয়া বা বস্তু কোন ভৌগোলিক স্থান থেকে এসেছে, সেটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। পাশ্চাত্যকরণ যদি আসলেই দুশ্চিন্তার কারণ হয়, তবে সেটা নিছক বিদেশ থেকে এসেছে বলে বাতিল না করে তার কুপ্রভাবগুলো চিহ্নিত করা জরুরি। শুধু আঞ্চলিক চিন্তার ঐতিহ্য, স্থানীয় যুক্তিশীলতা এবং স্থানীয় জ্ঞান ও বাস্তববোধকে দুর্বল করে দিচ্ছে—এই অজুহাতে পাশ্চাত্যের সবকিছুর বিরোধিতা করা উদ্বেগজনক। পশ্চিমা কুফল নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু সুনির্দিষ্ট সমস্যা আছে। দেশের বাইরে থেকে বা ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে এলেই তার প্রভাবকে নির্ভরতা বলা যায় না। সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও গণিতের বিপুল অগ্রগতিতে দেশের সীমানার বাইরে থেকে জ্ঞান সংগ্রহের ভূমিকাটা খুব বড়। সৃষ্টিশীল প্রভাব এবং নিজেদের দুর্বলতা বাড়িয়ে তোলা পরনির্ভরতা—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য না করতে পারা একটা মস্ত বড় ভুল।

এ ছাড়া বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে ঐতিহাসিক যোগসূত্র আছে। ফলে আইডিয়া, বস্তু বা প্রযুক্তিগুলো ঠিক কোন নির্দিষ্ট স্থা্ন থেকে এসেছে, সেটা নিরূপণ করা কঠিন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের যুক্তিকাঠামো ও চিন্তাপদ্ধতি পরস্পরের বিপরীত—এ ধরনের পাইকারি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিপজ্জনক। এ ধরনের অতি সরল সাধারণীকরণ বোকামিও বটে! কেননা, প্রতিটি ঐতিহ্যের ভেতরেই আছে বহু স্তর। বাইরে থেকে আসা প্রতিটি বিষয়কে বাদ দিয়ে বা সবই ভালো বলে মেনে নিলে এই সমস্যার সমাধান হয় না। মানুষের সৃষ্টি যেখান থেকেই আসুক না কেন, তার যতটুকু আমরা অনুধাবন ও উপভোগ করতে পারি, সেটুকু আমাদের হয়ে ওঠে।

বইটিতে বিষয়বস্তু অবিকৃত রাখা হয়েছে। ভারী ভারী শব্দ ব্যবহারের কারণে পড়তে খানিক আড়ষ্ট লাগতে পারে। তবে পড়লে পাঠক নিশ্চিতভাবেই অমর্ত্যের দেখানো রাস্তার খানিক খোঁজ পেয়ে যাবেন।

অমর্ত্য সেন ও তাঁর জীবন খুব জানতে ইচ্ছে করছে, বই খুঁজে নিতে হবে। এ অল্প লিখায় সারাংশ সুন্দর ভাবে উঠে এসেছে। ধন্যবাদ তর্কবাংলা।

শাহীন আকতার হামিদ

ডিসেম্বর ১১, ২০২১ ১৭:২৮